DIW-Studie beleuchtet nachhaltige Finanztaxonomien in 26 Ländern und Wirtschaftsregionen weltweit anhand verschiedener Kriterien. Nicht alle Konzepte sind geeignet, um den Übergang zur Klimaneutralität zu unterstützen. EU-Taxonomie schneidet gut ab. Weltweite Harmonisierung der Taxonomien unerlässlich.

DIW-Studie beleuchtet nachhaltige Finanztaxonomien in 26 Ländern und Wirtschaftsregionen weltweit anhand verschiedener Kriterien. Nicht alle Konzepte sind geeignet, um den Übergang zur Klimaneutralität zu unterstützen. EU-Taxonomie schneidet gut ab. Weltweite Harmonisierung der Taxonomien unerlässlich.

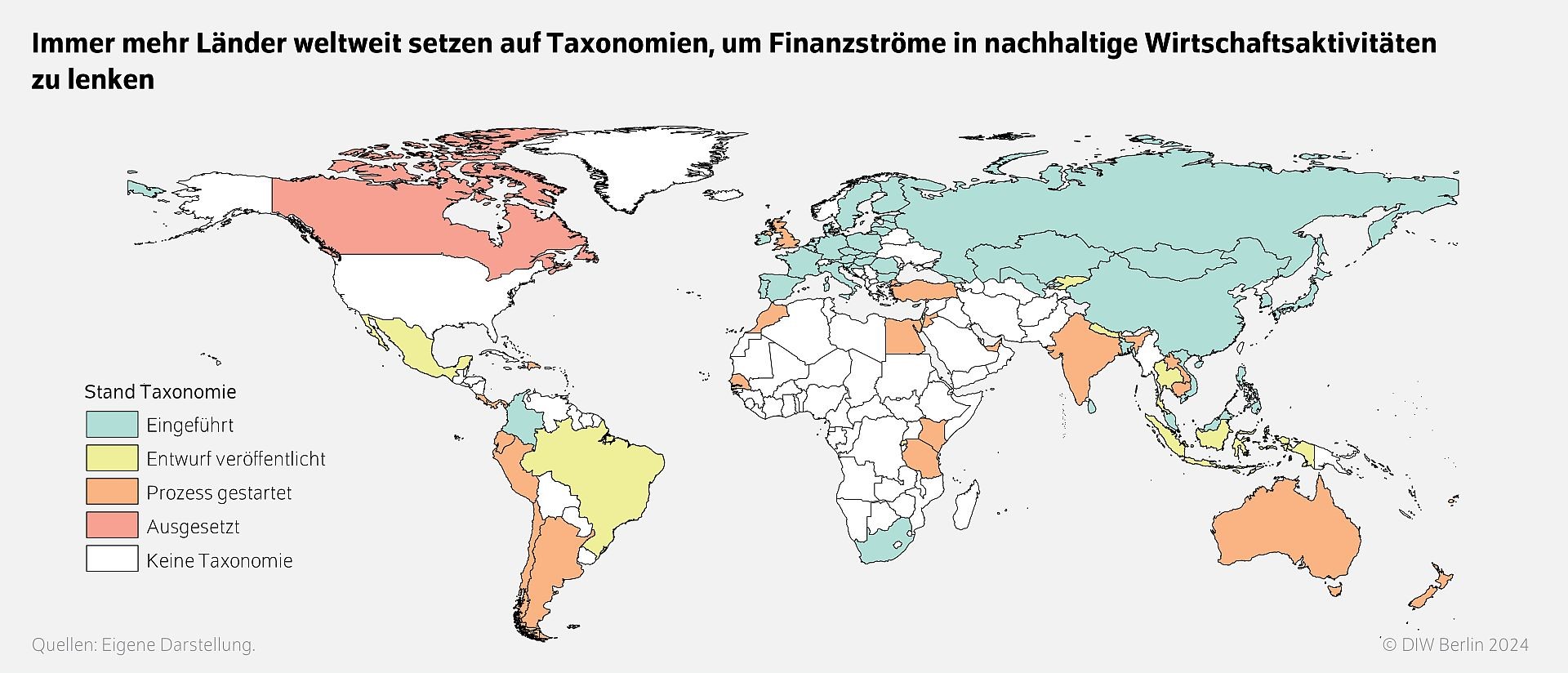

Finanztaxonomien klassifizieren wirtschaftliche Aktivitäten nach ihrer Nachhaltigkeit und schaffen damit Transparenz und Orientierung für klimafreundliche Investitionen. So können sie einen wichtigen Beitrag zum klimaneutralen Umbau der Wirtschaft liefern. Wissenschaftlerinnen der Abteilung Klimapolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) haben Finanztaxonomien in 26 Ländern und Wirtschaftsräumen unter die Lupe genommen. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Taxonomien vielerorts ihr volles Lenkungspotenzial noch nicht entfalten können. »Es ist zu begrüßen, dass immer mehr Länder das Instrument der Taxonomie nutzen, um Finanzströme in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken«, so Studienautorin Catherine Marchewitz. »Unsere Analyse zeigt aber auch, dass in zahlreichen Ländern nachgebessert werden sollte und vor allem globale Standards notwendig sind.«

Studie identifiziert Schwachstellen der Taxonomien

In ihrer derzeitigen Ausgestaltung eignen sich viele der 26 analysierten Taxonomien bisher kaum, den Übergang zur Klimaneutralität vollumfänglich zu unterstützen. So erfassen die Taxonomien nicht alle emissionsrelevanten Wirtschaftsaktivitäten und -sektoren und gelten nicht für alle Marktteilnehmer oder Finanzprodukte. Während einige Taxonomien mehr als 90 Prozent der nationalen Emissionen abdecken, sind es bei anderen weniger als die Hälfte. Ein weiterer Schwachpunkt der Taxonomien besteht darin, dass sie nur selten an Offenlegungs- und Berichtspflichten für Unternehmen geknüpft sind. Oft mangelt es auch an Kriterien und Schwellenwerten, die im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen.

Eine gute potenzielle Wirksamkeit bescheinigen die DIW-Wissenschaftlerinnen unter anderen den Taxonomien der Europäischen Union, dem Verbund der südostasiatischen Staaten (ASEAN), aber auch Georgien, Kolumbien, Südkorea, Singapur und Sri Lanka. Die EU kann besonders damit punkten, dass der Kreis der Marktteilnehmer, die die Taxonomie anwenden können, sehr groß ist. Zudem ist die EU-Taxonomie mit umfassenden Offenlegungspflichten für Unternehmen verbunden. Am schlechtesten schneiden in der Studie die Taxonomien von Israel, Russland, Südafrika, Malaysia und Usbekistan ab.

Von Land zu Land abweichende Kriterien und Schwellenwerte zur Einstufung von klimaschonenden Wirtschaftsaktivitäten verunsichern allerdings international agierende Unternehmen und Finanzmarktakteure. Dies spiegelt sich bereits in unterschiedlichen Taxonomie-Bezeichnungen wie »grün«, »nachhaltig«, »Transition-« oder »Klima-« wider. Außerdem gibt es Taxonomien, die freiwilliger Natur sind und lediglich der Orientierung dienen und andere, die verpflichtend sind – dies allerdings oft nur für einen überschaubaren Kreis von Marktteilnehmern. Die Folge: Vergleiche sind kaum möglich und nachhaltige Investitionsentscheidungen werden erschwert.

Global einheitliche Standards für Taxonomien unerlässlich

Hier setzt die Politikempfehlung an: »Um das Transformationspotenzial von Taxonomien zu steigern, müssen diese international abgestimmt und harmonisiert werden«, erklärt Studienautorin Franziska Schütze. »Nur mit einheitlichen Standards kann Transparenz geschaffen und letztlich verhindert werden, dass Emissionen in andere Länder verlagert werden.« Viele Unternehmen und Investoren sind international tätig. Uneinheitliche Taxonomien könnten sie veranlassen, dort zu produzieren oder einzukaufen, wo niedrigere Anforderungen an nachhaltige Produkte gestellt werden oder höhere Schwellenwerte für Emissionen gelten. Zudem bedeuten unterschiedliche Taxonomie-Ansätze für Unternehmen einen höheren Verwaltungsaufwand.

»Einheitliche Taxonomie-Standards schaffen Transparenz und verhindern, dass Emissionen in andere Länder verlagert werden.« Franziska Schütze

Die Forscherinnen sprechen sich zudem dafür aus, dass die Schwellenwerte zur Klassifizierung der Nachhaltigkeit regelmäßig überprüft und angepasst werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass sie mit neuen Erkenntnissen und Klimazielen Schritt halten. »Besonders relevant sind solche dynamischen Schwellenwerte in emissionsintensiven Branchen wie etwa der Stahl- oder Zementindustrie, in denen klimafreundliche Alternativen noch in der Entwicklung sind«, erläutert Studienautorin Fernanda Ballesteros. »Gerade für diese Branchen ist es wichtig, dass sie für den Umbau hin zu klimafreundlichen Prozessen weiter Zugang zu Kapital haben.«

-

Studie im DIW Wochenbericht 28/2024

-

Studie im DIW Weekly Report (englisch)

-

Interview mit Catherine Marchewitz

Nachhaltige Finanztaxonomien: Ein Schlüssel zur grünen Zukunft

Die Welt der Finanzen ist im Wandel, und ein zentraler Aspekt dieses Wandels ist die Einführung von nachhaltigen Finanztaxonomien. Diese Taxonomien sind Klassifizierungssysteme, die definieren, welche Investitionen oder wirtschaftlichen Aktivitäten als nachhaltig gelten können. Sie sind entscheidend für die Lenkung von Kapital in Richtung umweltfreundlicher und sozial verantwortlicher Projekte und Unternehmen.

Die Europäische Union hat mit ihrer EU-Taxonomie eine Vorreiterrolle übernommen. Diese Taxonomie ist ein komplexes Klassifizierungssystem, das für jeden Wirtschaftssektor festlegt, welche Aktivitäten als nachhaltig betrachtet werden. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um die Transparenz zu erhöhen und Investoren sowie Unternehmen eine klare Orientierung zu bieten, wie sie zur Erreichung der Klimaziele beitragen können.

Ein weiteres wichtiges Element der EU-Taxonomie ist die Verbindung zu Offenlegungspflichten. Seit 2022 müssen große kapitalmarktorientierte Unternehmen in der EU offenlegen, welcher Anteil ihrer Aktivitäten taxonomiekonform ist. Dies fördert nicht nur die Transparenz, sondern auch die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in nachhaltige Investitionen.

Die Bedeutung von nachhaltigen Finanztaxonomien geht jedoch über die EU hinaus. Weltweit entwickeln Länder eigene Taxonomien, was zu einer Vielfalt von Ansätzen führt. Dies kann für international agierende Unternehmen und Investoren eine Herausforderung darstellen, da eine Harmonisierung der verschiedenen Systeme noch aussteht. Eine globale Standardisierung wäre daher wünschenswert, um eine konsistente und effektive Förderung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten zu gewährleisten.

Die Taxonomien spielen auch eine Rolle bei der Risikobewertung. Sie helfen Investoren, das Risiko von entwerteten Vermögenswerten, sogenannten Stranded Assets, besser einzuschätzen. Dies ist besonders relevant, da die Welt sich von fossilen Brennstoffen abwendet und in erneuerbare Energien investiert.

Zusammenfassend sind nachhaltige Finanztaxonomien ein unverzichtbares Werkzeug im Übergang zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft. Sie bieten eine klare Richtung, wie Finanzmittel in eine Zukunft investiert werden können, die sowohl ökologisch als auch sozial verantwortlich ist. Die Entwicklung und Harmonisierung dieser Taxonomien wird eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre sein, aber auch eine der größten Chancen für eine nachhaltige Entwicklung.

Genki Absmeier