Illustration Absmeier foto freepik

Der Kernfrage, wie man klimapolitische Ambitionen mit sozialer Verträglichkeit verbindet, liegt im Spagat zwischen Green Growth (grünem Wachstum) und Postwachstum (De-Growth). Beide Ansätze verfolgen das Ziel, Umweltbelastungen zu reduzieren, unterscheiden sich aber in den Zugängen und Maßnahmen.

Was ist Green Growth?

Green Growth basiert auf der Annahme, dass sich Wirtschaftswachstum und Umweltschutz über eine absolute Entkopplung trennen lassen.

- Fokus auf technologische Innovationen und Effizienzsteigerung

- Investitionen in erneuerbare Energien, CO₂-arme Technologien und Kreislaufwirtschaft

- Ziel: Senkung der Treibhausgas-Emissionen bei steigendem oder konstantem BIP

Was ist Postwachstum?

Postwachstum zielt auf eine bewusste Reduktion von Produktion und Konsum, um innerhalb planetarer Grenzen zu bleiben.

- Orientierung an Suffizienz (»Genug für alle«) und qualitativer Lebensqualität

- Einsatz verkürzter Arbeitszeiten, Konsumobergrenzen und Gemeinwohlinitiativen

- Betonung sozialer Gerechtigkeit und Verteilungsgleichheit

Kernelemente im Vergleich

|

Merkmal |

Green Growth |

Postwachstum |

|

Primärziel |

Absolute Entkopplung von Wachstum und Natur |

Suffizienz und Ressourcenverbrauch senken |

|

Leitstrategie |

Effizienz, technischer Fortschritt |

Konsumreduktion, Verkürzung der Arbeitszeit |

|

Wirtschaftsperspektive |

Wachstumserhalt durch »grünes« Investieren |

Schrumpf- oder Nullwachstum |

|

Soziale Komponente |

Fokus auf Vermeidung sozialer Härten |

Umverteilung, Einkommensgerechtigkeit |

|

Kritische Punkte |

Rebound-Effekte, mangelnde Suffizienz |

Politische Durchsetzbarkeit, Wohlstandseinbußen |

So gelingt der Spagat

- Relative Entkopplung plus Suffizienz – Effizienzmaßnahmen flankieren mit Verbrauchsobergrenzen und Ressourcensteuerung.

- Qualitatives Wachstum fördern – Innovation statt Quantität: Mehr Wert auf Dienstleistungen, Kreislaufmodelle, soziale Infrastruktur.

- Politische Rahmensetzung – CO₂-Preis anheben, Mindestquoten für Recycling, Arbeitszeitverkürzung bei Lohnausgleich.

- Partizipation und Lokalität – Bürger- und Betriebsrätekonferenzen zur Festlegung von Ressourcenbudgets.

- Soziale Absicherung stärken – Garantiesicherung für Grundbedürfnisse, Bildungs- und Gesundheitszugang unabhängig vom Wachstum.

Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft

- Kombinierte Effizienz- und Suffizienzprogramme aufsetzen

- Förderkriterien so anpassen, dass Mehrwert für Umwelt und Gemeinschaft belohnt wird

- Kreislaufwirtschaft gesetzlich vorantreiben und Monopol-Subventionen streichen

- Arbeitszeitmodelle flexibilisieren – mehr freie Zeit für Engagement und Ehrenamt

- Monitoring-Systeme etablieren, die ökologische und soziale Indikatoren gleichrangig erfassen

Mit diesem integrierten Ansatz bleibt Wachstum nicht Selbstzweck, sondern wird zum Mittel, um nachhaltigen Wohlstand im Rahmen der planetaren Grenzen zu sichern.

Genki Absmeier

Suffizienzprogramme

»Suffizienzprogramme« sind gebündelte politische Initiativen und Maßnahmen, die darauf abzielen, den absoluten Verbrauch von Ressourcen und Energie durch gezielte Verhaltens- und Strukturänderungen zu senken. Sie basieren auf dem Prinzip »Genug für alle« und ergänzen technische Effizienz- und Konsistenzstrategien. Ziel ist eine ressourcenleichte, solidarische und zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweise.

Zentrale Komponenten von Suffizienzprogrammen

- Informations- und Bildungskampagnen

Sensibilisierung für den eigenen Ressourcenbedarf und Motivation zu suffizientem Handeln. - Infrastrukturmaßnahmen

Ausbau von Radwegen, öffentlichem Personennahverkehr und Car-Sharing-Modellen, um autogerechte Mobilität zu verringern. - Rechtliche Instrumente

Einführung eines Rechts auf Reparatur, Tempolimit auf Autobahnen oder Verbrauchsobergrenzen. - Ökonomische Anreize

CO₂-Steuer, Ressourcensteuern und Subventionsanpassungen zugunsten umweltfreundlicher Produkte. - Förderung von Gemeinschaftsnutzung

Unterstützung von Leihläden, Repair-Cafés und Foodsharing-Initiativen zur Reduktion von Überproduktion und Abfall.

Beispiele für Suffizienzprogramme

|

Programm/Initiative |

Beschreibung |

|

Pilotprogramm Einsparzähler |

Förderung digitaler Geschäftsmodelle zur Messung und Reduktion von Energieverbrauch |

|

Suffiziente Wohnkultur (SuWoKu) |

Entwicklung generationengerechter, flächensparender und umweltverträglicher Wohnformen |

|

SuPraStadt I & II |

Reallabore zur sozialen Diffusion suffizienter Praktiken in Stadtquartieren |

|

Bundesweites Repair-Café-Förderprogramm |

Mittelbereitstellung für lokale Reparaturinitiativen |

Erfolgsfaktoren und Voraussetzungen

Suffizienzprogramme entfalten ihre Wirkung, wenn drei Ebenen zusammenspielen:

- Individuelle Gewohnheiten

Suffizienzorientierte Verhaltensweisen und Konsumentscheidungen. - Infrastruktur

Einrichtungen und Angebote, die suffizientes Leben erleichtern (z. B. dichte ÖPNV-Netze, sichere Radwege). - Soziale und gesetzliche Rahmenbedingungen

Regeln, Normen und Gesetze, die suffizientes Handeln fördern, etwa Reparaturgesetze oder Ressourcenvorräte.

Aufgaben für Politik und Gesellschaft

- Langfristige Planung

Verbindliche Reduktionspfade für Ressourcen- und Energieverbrauch in strategische Rahmenwerke integrieren. - Monitoring und Evaluation

Ökologische und soziale Indikatoren gleichrangig erfassen, öffentlich berichten und Sanktionen verankern. - Querschnittsintegration

Suffizienzmaßnahmen systematisch in alle Politikbereiche – von Ernährung über Mobilität bis Wohnen – einbinden. - Partizipation

Betroffene Bürger und zivilgesellschaftliche Akteure in Konzeption und Umsetzung von Suffizienzprogrammen einbinden.

Weitere Perspektiven umfassen die Erforschung von Rebound-Effekten, die Entwicklung quantitativer Konsumbudgets und die internationale Zusammenarbeit zur Gewährleistung globaler Gerechtigkeit.

Genki Absmeier

De-Growth: Kann weniger Wachstum den Planeten retten?

foto freepik

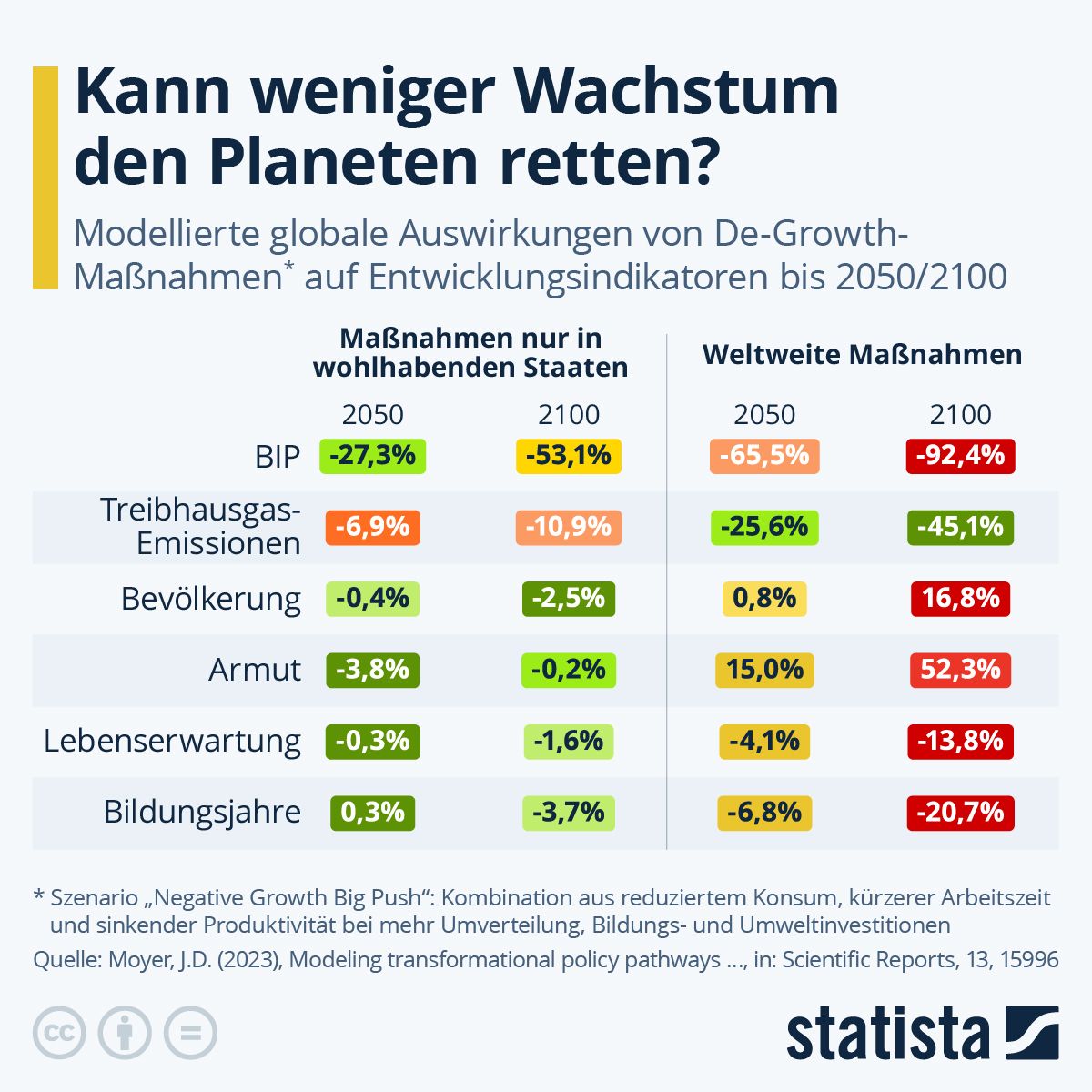

Kann eine gezielte Verringerung von Produktion und Konsum entscheidend dazu beitragen, ökologische Grenzen unseres Heimatplaneten einzuhalten und soziale Gerechtigkeit zu fördern? Diese Fragen werden häufig unter dem Schlagwort De-Growth diskutiert. De-Growth ist dabei kein bloßer Rückgang des BIP (»Rezession«), sondern wird als bewusster, politisch gesteuerter Transformationsprozess verstanden. Eine 2023 erschienene Studie von J. D. Moyer untersucht diesen Ansatz mit einer systematischen und modellbasierten Analyse [1].

In seinem Szenario »Global Negative Growth Big Push« zeigt Moyer, dass ein gezieltes wirtschaftliches Schrumpfen – etwa durch verkürzte Arbeitszeiten, eingeschränkten Konsum und einer Senkung von Produktivitätsraten – in wohlhabenden Ländern die langfristige globale Entwicklung nicht dramatisch beeinträchtigt. Zugleich fällt hierbei aber auch die Reduktion der CO₂-Emissionen mit rund 11 Prozent bis 2100 relativ gering aus.

Werden diese Maßnahmen hingegen weltweit ergriffen, können deutlich mehr Emissionen eingespart werden (-45,1 Prozent bis 2100) – zugleich wächst jedoch die Weltbevölkerung deutlich, Armut würde stark zunehmen und Lebenserwartung und Bildung würden sinken. Wirtschaftswachstum ist somit bislang zentral für Armutsbekämpfung, Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung – vor allem in Entwicklungsländern. Moyer plädiert daher nicht für De-Growth um jeden Preis, sondern für ein strategisches, sozial abgefedertes Schrumpfen – vor allem dort, wo Wohlstand bereits vorhanden ist.

J.D. Moyer (Jonathan D. Moyer) ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Zukunftsforscher. Er ist vor allem bekannt für seine Arbeit am International-Futures-Modell, einem umfangreichen, globalen Simulationsmodell zur Analyse langfristiger Entwicklungs-, Umwelt- und Politikpfade. Matthias Janson

[1] https://www.nature.com/articles/s41598-023-42782-y#citeas

foto freepik

De-Growth für mehr humanes Wohlergehen

De-Growth (Postwachstum) ist kein simples Abflachen des BIP, sondern ein bewusst gesteuerter Prozess, der Produktion und Konsum dort reduziert, wo Wohlstand bereits gesichert ist, um ökologische Grenzen einzuhalten und soziale Gerechtigkeit zu fördern.

Was ist De-Growth?

- gezielte Verringerung von Produktion und Konsum

- Schwerpunkt auf humanem Wohlergehen statt reinem Wirtschaftswachstum

- politisch gesteuerter Transformationsprozess, kein konjunktureller Rückgang

Umwelteffekte in der Modellanalyse

Eine Studie von Jonathan D. Moyer (International Futures Model) zeigt, wie sich unterschiedliche Schrumpfpfade auf CO₂-Emissionen und Entwicklung auswirken:

|

Szenario |

CO₂-Emissionen bis 2100 |

Auswirkungen auf Entwicklung |

|

Global North Negative Growth (nur Nord-Länder) |

– 11 % |

kaum negative Effekte auf SDGs |

|

Global Negative Growth Big Push (weltweit) |

– 45,1 % |

+ 15 % extreme Armut, sinkende Bildung |

Pro und Contra im Diskurs

SRF-Analyse (2018):

- Green Growth setzt auf technologische Entkopplung von Wachstum und Umweltzerstörung.

- De-Growth fordert kulturellen und systemischen Wandel, um Ressourcenverbrauch tatsächlich zu senken.

- Beide Positionen bleiben laut Leibniz-Institut RWI auf unsicherem Boden und brauchen vielseitige Instrumente – von CO₂-Bepreisung bis zu wertebasiertem Umdenken.

DW-Dossier (2023):

- De-Growth-Befürworter argumentieren, dass weniger Konsum und kürzere Arbeitszeiten letztlich zu höherer Lebensqualität und geringerem ökologischen Fußabdruck führen können.

Praktische Ansätze für den Alltag

Lokale Initiativen zeigen, wie De-Growth in der Praxis funktionieren kann – jede Maßnahme stärkt Gemeinschaft und reduziert Umweltbelastung:

- Solidarische Landwirtschaft (Solawi)

- Urban Farming und Gemeinschaftsgärten

- Repair Cafés und Sharing-Projekte

- Förderung regionaler Kreisläufe und Tauschringe

Fazit

Weniger Wachstum allein rettet den Planeten nicht automatisch. Entscheidend ist, wie dieser Schrumpfprozess sozial abgefedert, global gerecht verteilt und technisch unterstützt wird. Ein »strategisches De-Growth« in reichen Ländern, gekoppelt mit fairen Investitionen in Entwicklungsländer, könnte Emissionen senken und zugleich soziale Ziele sichern – ein Spagat zwischen Green Growth und Postwachstum.

Genki Absmeier