Illustration: Absmeier microone

Ein IT-Mythos lautet: Bleib‘ innerhalb der Herstellerwelt, dann hast du keine Integrationsprobleme. Wie sich in der Praxis jedoch immer wieder herausstellt, garantiert der Verbleib innerhalb eines einzigen Anbieter-Ökosystems nicht die Kompatibilität aller Systeme. Außerdem ist es praktisch unmöglich und unrealistisch, alle Bedürfnisse einer Organisation aus einer Quelle abzudecken. Daher steht die Integration unterschiedlicher Systeme immer wieder auf der Tagesordnung. Aber wie lässt sich das bewältigen, ohne die Komplexität immer weiter zu steigern?

Anwenderunternehmen arbeiten immer häufiger mit Prozessen, die über ihre eigene Organisation hinausreichen und IT-Systeme von Kunden oder Zulieferern einschließen. Beispiele sind Supplier-Relationship-Management-Systeme (SRM) in der Industrie oder Systeme für Costumer Relationship Magagement (CRM) im Vertrieb. Auch im IT-Service-Management (ITSM) müssen oft unterschiedliche Tools für das Incident Request Management miteinander agieren, denn der hauseigene Provider für Netztechnik nutzt vermutlich ein anderes Tool als der bevorzugte Cloud-Service-Anbieter oder der Industriekunde mit Top-Priorität.

Für die User ist das im Arbeitsalltag alles andere als effizient: Sie müssen sich im Extremfall auf sehr unterschiedliche Werkzeuge einlassen und Informationen zum Teil mehrfach erfassen – eine Sollbruchstelle für die Durchgängigkeit und Effizienz der Prozesse. Zwar bemühen sich die Unternehmen um möglichst einheitliche Systeme, was bedeutet: Entweder die Partner einigen sich auf gemeinsame Tools, oder sie finden eine Lösung, wie sie die Informationen verlust- und verzögerungsfrei von einem System in das andere hin- und zurücktransferieren.

Vor- und Nachteile der konventionellen Integration

Sicher kann ein wirtschaftlich mächtiger Partner, beispielsweise ein Großkonzern, seine Zulieferer zwingen, sich den eigenen Werkzeugen und Kommunikationsprotokollen anzupassen. Manchmal schaffen es die Giganten einer Branche sogar, sich auf gemeinsame Standards zu einigen. Aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.

Muss sich ein Partner einem anderen anpassen, mündet das in latente Unzufriedenheit, denn jedes Unternehmen hat seine speziellen Systeme ja aus bestimmten Gründen installiert. Als Alternativlösung dienen deshalb häufig Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu Abnehmern, Lieferanten, Subkontraktoren oder internen Kunden. Diese traditionelle Form der Anwendungsintegration erfordert jedoch reichlich Zeit und ist für alle Beteiligten eine undankbare Aufgabe, da technische Probleme und Herausforderungen an der Tagesordnung sind und ein Projekterfolg auch nach vielen Monaten keineswegs sicher ist. Hinzu kommt, dass Komplexität und Fehleranfälligkeit der Gesamtkonstruktion mit jeder weiteren Verbindung zusätzlich ansteigen.

Als eine Lösung für dieses Dilemma etablierte sich Anfang des Jahrtausends der Enterprise Service Bus (ESB). Dieser ist das Software-Äquivalent zu einem Many-to-many-Kabelbaum – mit einem »Hauptstrang« in der Mitte, von dem dann die Verbindungen zu den jeweiligen »Endverbrauchern« abzweigen. Es handelt sich also im Prinzip um eine Art Router, der Nachrichten zwischen Verschiedenen Endpunkten übermittelt. Es findet damit eine Entkopplung von Sender und Empfänger statt. Die Komplexität der Integration wird beherrschbar, da mit den Endpunkten Standards für die Verbindungen zu einzelnen Anwendungen geschaffen werden und keine einzelnen 1:1-Verbindungen mehr notwendig sind. Gleichzeitig wird unübersichtliche Spaghetti-Integration vermieden.

Alternativ und innovativ: die Integration Automation Plattform

Diese Plattformen machen es möglich, die Erstellung der Integration verschiedenster IT-Services und Geschäftsanwendungen zu automatisieren. Der Schlüssel dieses Technologieansatzes liegt in der Standardisierung der Schnittstellen (APIs) und Prozessabläufe der zu integrierenden Tools.

Über diese Integrationsplattformen können unterschiedlichste Werkzeuge in einem flexiblen und skalierbaren System miteinander interagieren. Auf diese Weise können sich Unternehmen ein eigenes Software-Ökosystem aufbauen (siehe Kasten: »Eine neue Kategorie von Ökosystem«).

Eine neue Kategorie von Ökosystem

Der Begriff des Ökosystems stammt aus der Naturwissenschaft. Dort bezeichnet er einen Lebensraum, in dem verschiedene Lebewesen und unbelebte Materie für möglichst ideale Bedingungen zusammenwirken. In der Wirtschaft steht »Ökosystem« oft für branchenspezifische Produktions- oder Handelsketten, deren Einzelteile so ineinandergreifen, dass sie durchgängige Prozesse ermöglichen. In der IT ist mit dem Begriff meist eine Gruppe von technisch kompatiblen Systemen gemeint, die von großen Anbietern wie IBM, SAP, Apple, Microsoft oder AWS dominiert wird. In diesem Text geht es jedoch um unternehmensinterne Ökosysteme. Sie verbinden alle Organisations- und Informationswerkzeuge, die ein Betrieb für sein Geschäft benötigt – flexibel und hochskalierbar.

Wiederholbare Prozesse

Solche Systeme sind sehr wartungsfreundlich. Sobald ein Service in das Ökosystem eingebettet ist, kann er mit jedem integrierten Werkzeug kommunizieren. Manuelle Vorgänge entfallen beinahe komplett – und mit ihnen die menschlichen Fehler und Irrtümer.

Die Integration weiterer Partner verläuft nach einem Standardprozess. Wenn die Infrastruktur aus der Cloud bereitgestellt wird, lassen sich – je nach Geschäftsentwicklung – jederzeit zusätzliche Kunden, Partner oder Lieferanten hinzufügen. Die Verbindungen können jederzeit auch wieder getrennt werden.

Das Angebot an solchen Plattformen ist allerdings noch schmal, und auf dem internationalen Markt gibt es bislang nur wenige Anbieter. Diese stellen ihre Lösungen zumeist als Software as a Service zur Verfügung. Doch nicht jede Anwendung ist für alle Unternehmen gleichermaßen geeignet. Sie sollten deshalb genau definieren, wo ihre internen Prioritäten liegen und wieviel Wert es auf die technische Basis legt. Aus diesen Vorüberlegungen sollte ein entsprechendes Anforderungsprofil entstehen und in einem Lastenheft konkretisiert werden. Darauf basierend können verschiedene Anbieter verglichen und entsprechende Angebote eingeholt werden.

Was die Automatisierung bringt

Gegenüber den konventionellen Lösungen haben automatisierte Integrationsplattformen eine ganze Reihe von Vorteilen – zum Beispiel dort, wo es um Arbeits- und Prozesseffizienz geht. Anstatt für jede Integration immer wieder denselben Setup-Prozess zu durchlaufen, muss der Prozess nur einmal definiert werden. Dieses Vorgehen ist deutlich weniger zeitaufwändig als eine herkömmliche Integration, die sich gern über etliche Monate oder gar Jahre hinzieht.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Robustheit der Lösung: Eine traditionelle Punkt-zu-Punkt-Integration bleibt nur so lange intakt, wie sich die integrierten Systeme nicht verändern. Jedes normale Update oder eine Änderung an der Programmierschnittstelle (API) gefährden die Stabilität. Hingegen bewirkt das Konzept der automatisierten Integrationsplattform, dass man Änderungen an der Integration sehr viel schneller vornehmen kann. Die Logik der Prozesse ist von der technischen Schnittstelle getrennt, sodass sich nahezu jedes Tool schnell und effizient mit anderen Lösungen integrieren lässt.

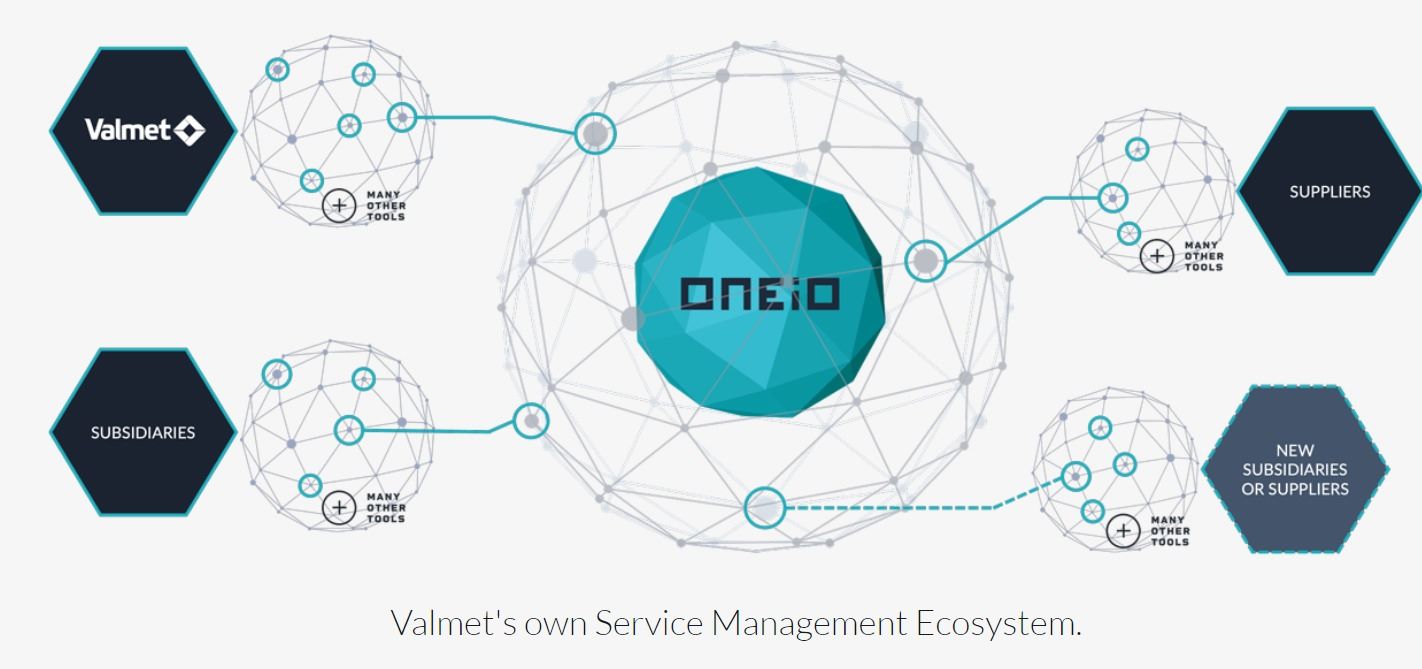

So schaffen sich die Unternehmen nach und nach ein individuelles Ökosystem, das alle internen Tools und sowie die für unternehmensübergreifende Prozesse benötigten Partner-Tools umfasst. Ein Beispiel dafür liefert der schnell wachsende Automobilzulieferer Valmet aus Finnland. Mit Hilfe des Integrationsspezialisten ONEiO baute Valmet sich ein weit verzweigtes und ständig wachsendes Ökosystem für seine IT-Lieferkette, das die ITSM-Systeme der Hauptkunden und aller IT-Lieferanten integriert.

Davon profitieren nicht nur die IT und deren User, sondern das gesamte Geschäft. Wie das Anwenderunternehmen bestätigt, trägt die automatische Integrationsplattform erheblich zur Effizienz der Prozesse und der Business Continuity bei: Da die Service-Desk-Teams nicht mehr auf ein Dutzend Portale, ungewohnte ITSM-Systeme oder gar E-Mail-Ketten zugreifen müssen, um benötigte Informationen zu erhalten, bewegen sich die von den Usern eröffneten »Tickets« auf einmal viel schneller. So lassen sich Hindernisse und Probleme, die das Geschäft beeinträchtigen könnten, in deutlich kürzerer Zeit lösen.

Sven-Schindler-Grünholz, Head of DACH Region bei ONEiO

Grafik: © ONEIO

Tipps zur automatischen Integration

- Wie bei jedem IT-Projekt steht auch am Anfang jedes Integrationsvorhabens eine Bestandsaufnahme. Insbesondere ist zu klären: Wer soll beteiligt werden, welche Tools existieren bereits und welche sind untereinander oder mit neuen zu integrieren?

- Unternehmensübergreifende Prozesse müssen fehlerfrei abgebildet werden. Dabei gilt: Es bringt nichts, ein neues Designerdach auf ein provisorisches Prozessgerüst zu setzen.Damit die Integrations- und Automatisierungsplattform zuverlässig funktioniert, muss sie Anwendungen sowie deren Ausprägungen und Prozesse auf Kundenseite kennen. Deshalb müssen die entsprechenden Endpunkte mit den Kunden und Lieferanten sauber beschrieben und auch die auszutauschenden Daten und deren Formate sorgfältig definiert werden.

- Prozess-Teams sollten sämtliche Anforderungen an ein Integrationstool in Form eines Lastenheftes konkretisieren. Erst dann lohnt es sich, den Markt zu sondieren, Angebote anzufordern und einen Anbieter auszuwählen.

- Die Frage, welches Auswahlkriterium letztlich über einen Zuschlag entscheidet, lässt nicht pauschal beantworten. Drei Kriterien sollten jedoch definitiv erfüllt werden: a) Wird die Lösung mit der technischen Komplexität einer Many-to-many-Integration tatsächlich fertig und kann es der Anbieter garantieren? b) Kann sie mit komplexen Strukturen einer Organisation umgehen? c) Ist die Möglichkeit der Skalierung gegeben?