foto freepik

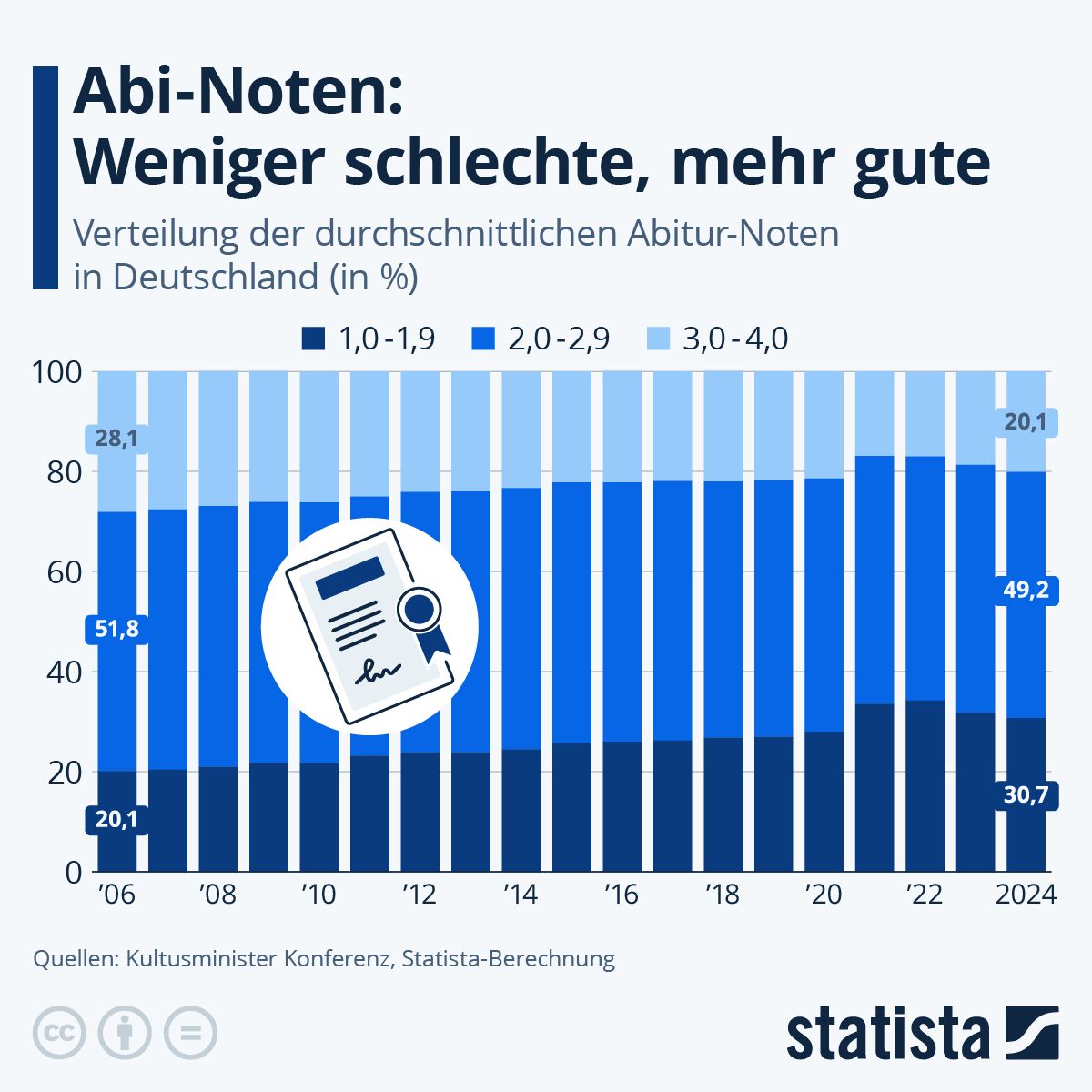

Der Anteil sehr guter Abiturnoten ist in den letzten 18 Jahren deutlich angestiegen. Im Jahr 2024 liegt der Anteil der Noten im Bereich von 1,0 bis 1,9 bei 30,7 Prozent – ein deutlicher Zuwachs gegenüber den 20,1 Prozent im Jahr 2006. Der Anteil von weniger guten Noten im Bereich von 3,0 bis 4,0 ist dagegen kleiner geworden, während sich der Bereich der guten Abiturnoten von 2,0 bis 2,9 vergleichsweise stabil um die 50-Prozent-Marke bewegt. In den Jahren 2021 und 2022 war der Anteil der »Einser-Abis« mit 33,6 bzw. 34,2 Prozent besonders hoch.

In Deutschland wird bereits seit längerem darüber diskutiert, ob der höhere Anteil sehr guter Abiturnoten durch das Absenken von Leistungsanforderungen erklärt werden kann oder eine Folge des höheren Bildungsstandards ist. IW-Ökonom Wido Geis-Thöne wies bereits 2019 auf die negativen Folgen einer solchen möglichen Entwicklung hin, die zu einem Wertverlust des Abiturs führen könne [1]. Zudem könnten leistungsstarke Schüler, die bereits mit geringem Lernaufwand sehr gute Noten erzielen, weniger Anreiz haben, sich weiter anzustrengen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Geis-Thöne forderte daher, dass Spitzenschüler auch im regulären Unterricht ausreichend gefordert und gefördert werden sollten.

Zuletzt diskutierten Michael Hose (CDU) und Felix Dörner (SPD) im ZDF-Morgenmagazin die Frage, ob die steigende Zahl von Einser-Abiturienten das Abitur entwertet [2]. Hose meint, dass die zunehmende Zahl von Einser-Abiturienten auf eine Noteninflation hindeute. Seiner Ansicht nach sei dies ein Zeichen dafür, dass die Anforderungen im Abitur gesenkt wurden, was die Aussagekraft des Abschlusses schwäche. Dörner hingegen betonte, dass die steigende Zahl von Einser-Abiturienten nicht zwangsläufig eine Entwertung des Abiturs bedeute. Er verwies auf die kontinuierliche Verbesserung der Bildungsqualität und die zunehmende Leistungsfähigkeit der Schüler. Seiner Meinung nach spiegele die höhere Zahl an Einser-Abiturienten die gestiegenen Bildungsstandards wider. Der regelmäßig erhobene PISA-Test zeigt jedoch, dass deutsche Schüler in zentralen Kompetenzfeldern zuletzt weniger gute Leistungen erbracht haben. Matthias Janson

[1] https://www.iwkoeln.de/presse/in-den-medien/wido-geis-thoene-das-abitur-darf-seinen-wert-nicht-verlieren.html

[2] https://www.zdfheute.de/video/zdf-morgenmagazin/duell-einser-abitur-100.html

[3] https://condorcet.ch/2025/08/die-wundersame-vermehrung-der-best-und-durchschnittsnoten-im-abitur-und-ihre-folgen/

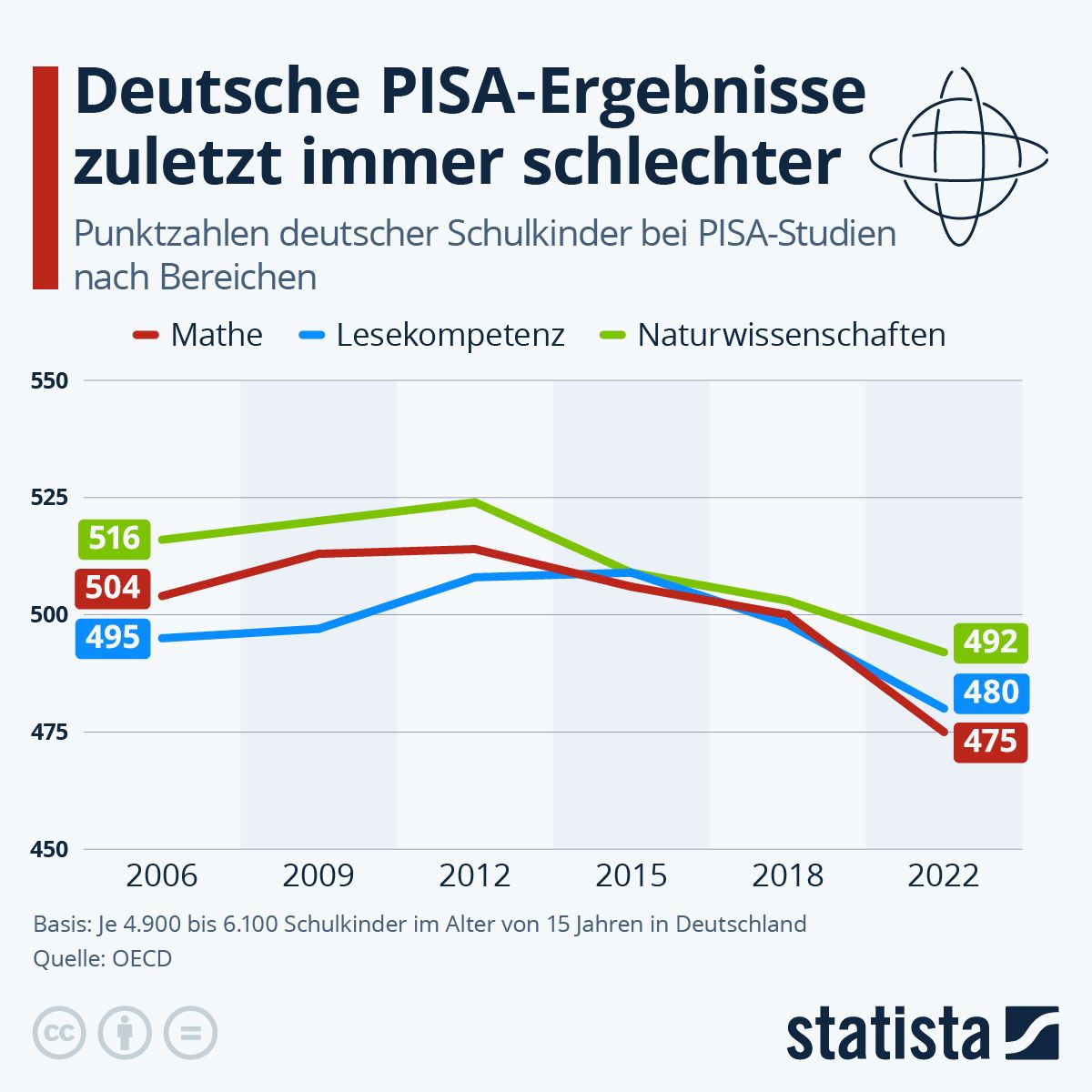

Wie schneiden deutsche Schüler beim PISA-Test ab?

Die Leistungen deutscher Schüler in den Bereichen Mathe, Lesekompetenz und Naturwissenschaften sind zuletzt deutlich zurückgegangen. Das zeigt die Statista-Infografik mit Daten der PISA-Studien, die von der OECD durchgeführt und veröffentlicht werden. In den Bereichen Mathe und Naturwissenschaften nahmen die Punktzahlen seit 2012 ab, die Lesekompetenz ging seit 2015 zurück. Der Rückgang steht unter anderem im Gegensatz zu den besser werdenden Abiturnoten in Deutschland – ein Trend, der sich in allen Bundesländern beobachten lässt.

In der PISA-Studie 2022 schnitten die deutschen Schülerinnen und Schüler in Mathematik und beim Lesen so schlecht ab wie noch nie. Auch im Bereich Naturwissenschaften verschlechterten sie sich deutlich. In Mathematik lag der Mittelwert für Deutschland bei 475 Punkten und damit nur noch knapp über dem OECD-Durchschnitt, der auf 472 Punkte sank. Im Bereich der Lesekompetenz rutschte Deutschland um 18 Punkte auf 480 Punkte ab, der OECD-Schnitt lag bei 476 Punkten. Auch in anderen Ländern ist die durchschnittliche Leistung teilweise drastisch gesunken. Bei den PISA-Erhebungen (PISA ist die Abkürzung für »Programme for International Student Assessment«) werden weltweit alltags- und berufsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger Schülerinnen und Schüler erfasst. Matthias Janson

Warum werden Abi-Noten immer besser, die Pisa-Bewertung aber immer schlechter?

Das Auseinanderdriften von immer besseren Abiturnoten und sinkenden PISA-Ergebnissen ist ein viel diskutiertes Phänomen – und lässt sich nicht mit einer einzigen Ursache erklären. Es spielen mehrere Faktoren zusammen:

Warum die Abi-Noten steigen

- Noteninflation: In vielen Bundesländern wurden Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe über die Jahre schrittweise gelockert. Das kann bewusst geschehen, um mehr Schülern gute Chancen auf Studium oder Ausbildung zu geben.

- Bildungspolitische Vorgaben: Zentralabitur, landesweite Prüfungsanpassungen oder großzügigere Bewertungsspielräume können zu besseren Ergebnissen führen.

- Gezieltes »Teaching to the Test«: Unterricht und Vorbereitung sind oft stark auf Abituraufgaben zugeschnitten. Das steigert die Chancen auf gute Prüfungsnoten – prüft aber nicht zwingend breitere Kompetenzen.

- Höhere Abschlussquote: Immer mehr Schüler machen Abitur. Um die Durchfallquoten gering zu halten, könnten Schulen indirekt dazu tendieren, mehr gute Noten zu vergeben.

Warum die PISA-Ergebnisse sinken

- Unterschiedliche Messlatten: PISA misst nicht reines Prüfungswissen, sondern alltags- und berufsrelevante Fähigkeiten bei 15‑Jährigen – also vor dem Abitur.

- Breiter Kompetenzrückgang: Die OECD-Daten zeigen, dass deutsche Schüler seit 2012 in Mathematik und Naturwissenschaften sowie seit 2015 in Lesekompetenz stetig nachgelassen haben.

- Unterrichtsausfälle & Pandemieeffekte: Corona-bedingte Schulschließungen, Lehrermangel und ungleichen Zugang zu digitalem Lernen haben Lücken hinterlassen, die sich in PISA stärker niederschlagen als in den Abiturergebnissen.

- Fokusverschiebung im Unterricht: Wenn der Lehrplan mehr auf formale Prüfungsziele als auf Problemlösefähigkeiten ausgerichtet ist, können internationale Vergleichstests darunter leiden.

Kerngedanke

Abiturprüfungen sind binnenorientiert (auf den nationalen Lehrplan zugeschnitten), PISA hingegen außenorientiert (internationaler Kompetenzvergleich). Bessere Abiturnoten bedeuten daher nicht automatisch, dass auch die grundlegenden Fähigkeiten im internationalen Maßstab gestiegen sind – manchmal sogar umgekehrt.

Genki Absmeier

Zusammenfassung des Beitrags von Hans Peter Klein: Gymnasien in Deutschland

[3] https://condorcet.ch/2025/08/die-wundersame-vermehrung-der-best-und-durchschnittsnoten-im-abitur-und-ihre-folgen/

Die wundersame Vermehrung der Best- und Durchschnittsnoten im Abitur und ihre Folgen

Der Beitrag problematisiert die seit Jahren anhaltende Zunahme von Bestnoten und hohen Durchschnittsnoten im deutschen Abitur und sieht darin keine echte Leistungssteigerung, sondern eine systemische Noteninflation. Er stellt die Diskrepanz zwischen glänzenden Abschlusszeugnissen und sinkenden Kompetenzmessungen (z. B. PISA) heraus und fragt nach Ursachen und Folgen dieser Entwicklung. Als zentraler Befund gilt: »Alle werden immer besser« – aber die Anforderungen wurden parallel gesenkt, was die Aussagekraft des Abiturs untergräbt.

Ausgangslage und zugespitzte Beispiele

Medienberichte nennen Schulen mit zweistelligen Anteilen an 1,0-Abituren und über 50 % Einser-Abschlüssen bei sehr guten Durchschnittsnoten. Landesstatistiken zeigen etwa 2024 in Thüringen 40,7 % Abiture mit einer Eins vor dem Komma, Sachsen 34,7 % und Brandenburg 34,6 %; westliche Länder wie NRW (27,7 %), Rheinland-Pfalz (25,3 %) und Schleswig-Holstein (23,5 %) liegen darunter. Der Beitrag deutet diese Muster nicht als Leistungsexplosion, sondern als Indikator für veränderte Maßstäbe und verweist zugleich auf seit 2015 rückläufige PISA-Ergebnisse als Gegenfolie.

Genannte Ursachen

- Erosion verpflichtender Kernfächer: Früher waren Deutsch, Englisch, Latein und Mathematik bis zum Abitur für alle verpflichtend und prüfungsrelevant; mit der reformierten Oberstufe wuchsen Wahlmöglichkeiten, klassische Bildungssprache (Latein/Griechisch) verschwand weitgehend aus der Abiturprüfung – selbst in Fächern wie Medizin wird kein Latinum alten Niveaus mehr verlangt.

- Kompetenzorientierung statt Fachwissen: Abituraufgaben seien zunehmend so gestaltet, dass Lesekompetenz ausreicht, um Lösungen aus Begleittexten zu extrahieren. Beispielhaft wird eine Biologiearbeit zitiert, die Neuntklässler ohne Vorwissen bestehen konnten; auch in Mathematik ersetzen aufgabenteilig Lesekompetenz und grafikfähige Taschenrechner fachliche Tiefe und Rechenleistung.

- Faktische Abschaffung schlechter Noten: Verwaltungsvorgaben erschweren die Vergabe »mangelhaft« oder »ungenügend« durch hohen Begründungsaufwand. Lehrkräfte weichen aus, indem sie seltener unzureichende Leistungen attestieren und insgesamt nach oben glätten – mit der logischen Folge steigender Best- und Durchschnittsnoten.

- Politik der steigenden Abiturientenquote: Aus der PISA-Debatte um eine »zu geringe« Quote resultierte eine politisch gewollte Erhöhung – in manchen Ländern über 50 % (statt ~Hälfte in den 1990ern). Kompetenzorientierte Aufgaben passten in diese Expansionslogik; Kritiker warnten vor Fachkräftemangel, der sich mit Verzögerung materialisiert habe.

- Nivellierung des Leistungsprinzips: Reformpädagogische Strömungen würden vergleichende Bewertung als diskriminierend ansehen und auf Abschaffung von Noten, Fächern und auf selbstbestimmtes, projektbasiertes Lernen drängen. Symbolisch werden die Abschaffung der Bundesjugendspiele und Ergebnis-/Tabellenverbote im Kinderfußball angeführt.

- Gleichmacherei und Elitenskepsis: Leistungsspitzen gelten schnell als elitär; politisch wird der starke Elternwunsch »Abitur für alle« bedient – das Abitur werde dadurch »zu Dumpingpreisen« vergeben.

Beschriebene Folgen

- Überfüllte Hochschulen, fehlende Studierfähigkeit: Universitäten bieten seit etwa 15 Jahren flächig Vorkurse an, um Defizite auszugleichen. Das sei teurer als solide Schulbildung, während Abbrecherquoten politisch unerwünscht bleiben; Anreizsysteme mit Kopfgeldprämien für Abschlüsse in Regelstudienzeit verstärken den Druck auf Output statt Qualität.

- Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich: Länder mit ausgeprägter Elitebildung (anglo-amerikanisch, französisch, asiatisch) sichern Innovation und Spitzenleistungen. Deutschland verabschiede sich hingegen von einem Kernprinzip des Wohlstands: besser zu sein als andere und Maßstäbe hochzuhalten.

- Sichtbare Schwäche im Hochschulranking: Im aktuellen Shanghai-Ranking sei keine deutsche Universität unter den Top 40, nur vier unter den ersten 100 – ein Symptom für die Abwärtsspirale im Bildungswesen. Der Beitrag verknüpft dies mit den Erfolgen großer US-Tech-Konzerne, die oft auf Absolventen von Elite-Unis zurückgehen.

- Strukturelle Schäden für Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft: Die Entwertung des Abiturs schwäche langfristig die Innovationskraft und damit ökonomische Perspektiven. Bildungspolitische Weichenstellungen zeigten ihre Effekte naturgemäß erst nach 10–15 Jahren – was die Dringlichkeit, aber auch die Trägheit von Gegenmaßnahmen betone.

Vorgeschlagene Gegenmaßnahmen

- Strengere Auswahl an Hochschulen: Universitäten sollen ihre Studierenden selbst auswählen dürfen, um Passung und Niveau zu sichern, statt auf formal aufgeblähte Studienberechtigung zu vertrauen.

- Bundesweites Zentralabitur mit externer Bewertung: Nach französischem Vorbild würden ausschließlich extern geprüfte Abiturnoten zählen; das soll Vergleichbarkeit, Anspruch und Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Dem stehe derzeit fehlender politischer Wille entgegen.

- Rückkehr zu Anspruch und Leistung: Implizit fordert der Beitrag die Rehabilitierung fachlicher Tiefe, valider Bewertung und eines positiven Verständnisses von Elite als Leistungsspitze im Dienst des Gemeinwohls.

Fazit

Der Text zeichnet das Bild einer »Noteninflation« im Abitur, getragen von gesenkten Anforderungen, politischer Expansion der Abiturquote und einer kulturpolitischen Abkehr vom Leistungsprinzip. Die Konsequenzen zeigen sich in Hochschulen, Rankings und im Fachkräftemangel. Gegensteuern ließe sich durch mehr Selektivität bei der Hochschulzulassung, ein strenges Zentralabitur und eine erneuerte Leistungskultur, die Spitzen fördert, ohne Fairness aufzugeben.

Genki Absmeier

987 Artikel zu „Bildung Schule“

News | Digitalisierung | Infrastruktur | Whitepaper

Arbeitsgruppe des Bündnis für Bildung (BfB) stellt »Leitfaden für Schülergeräte« vor

Die Broschüre »Leitfaden für Schülergeräte« enthält praktische Hinweise und Tipps zu Finanzierung, Beschaffung, Einsatz und Support digitaler Endgeräte in Schulen und Bildungseinrichtungen. Dabei setzt der Leitfaden am aktuellen »DigitalPakt Schule« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an, der primär den Aufbau und die Leistungssteigerung von digitalen Netzwerkinfrastrukturen in Schulen finanzieren soll. Ein wichtiger…

News | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Digitalisierung | Trends 2018 | Infrastruktur | Kommunikation | Services

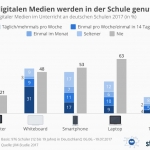

Bildung: Diese digitalen Medien werden in der Schule genutzt

Stationäre Computer sind laut JIM-Studie die in Schulen am weitesten verbreiteten digitalen Geräte. An zweiter Stelle stehen Whiteboards, die von 52 Prozent der befragten Schüler zumindest selten genutzt werden. Dabei handelt es sich um interaktive digitale Tafeln, die mit einem Computer verbunden sind. Es folgen Smartphones und Laptops. Beim Blick auf die Häufigkeit der Nutzung…

News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2019 | Kommunikation | Strategien

Bildung: Was man in der Schule lernen sollte

Deutsche Schulen können sich auf 5,5 Milliarden Euro für ihre digitale Ausstattung freuen. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat sich auf diesen sogenannten Digitalpakt geeinigt. Damit fließt Geld in Whiteboards, Tablets und Internetanschlüsse. Doch eine Digitalisierung der Schulen führt nicht automatisch zu gutem Unterricht. Wie eine aktuelle Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov…

News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2018 | Services

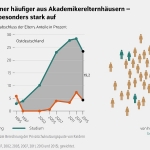

Privatschulen boomen – Nutzung hängt immer stärker von Bildung der Eltern ab

DIW-Studie untersucht auf Basis von SOEP-Daten die Entwicklung der Privatschulnutzung in West- und Ostdeutschland – Im Osten spielt neben der Bildung auch das Einkommen der Eltern eine immer größere Rolle – Private und öffentliche Schulen sollten für alle Kinder gleichermaßen attraktiv sein Der Anteil von Kindern in Deutschland, die eine Privatschule besuchen, hat sich seit…

Trends 2025 | News | Trends Services | Trends 2018 | Trends 2020 | Trends 2030 | Services

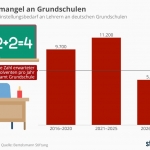

Bildung: Lehrermangel an Grundschulen

An den Grundschulen in Deutschland wird sich die Lehrerknappheit in den kommenden Jahren deutlich zuspitzen. Wie die Infografik auf Basis einer Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, werden die Absolventen an den Universitäten nicht ausreichen, um den Personalbedarf zu decken. Grund sind die gestiegenen Geburtenzahlen und die weiterhin hohe Zahl an Zuwanderern. Erst ab dem Jahr…

News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends 2016 | Infrastruktur | Lösungen | Strategien

Schule braucht strukturell verankerte und qualitätsgesicherte digitale Bildung

Lagebild zur digitalen Bildung: SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte fordern mehrheitlich die umfassende Einbindung digitaler Medien in den Unterricht, eine entsprechende Umsetzung wird jedoch durch fehlende strukturelle Verankerung und damit einhergehende mangelnde IT-Infrastruktur und Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte verhindert. Die Initiative D21 e. V. hat gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Ergebnisse…

News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2023

Gehalt: Bildung zahlt sich aus

Höhere Bildungsabschlüsse führen im Regelfall auch zu höheren Verdiensten der Beschäftigten. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Informationen des Statistischen Bundesamtes (Destatis), dass die Daten mit Stand vom April 2023 jetzt veröffentlicht hat [1]. Demnach haben Beschäftigte in Vollzeit mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im April 2023 durchschnittlich 3.714 Euro brutto verdient. Ohne einen beruflichen…

News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps

KI-Kompetenz aufbauen – Weiterbildung als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – und mit ihr die Anforderungen an Mitarbeitende. Wer den technologischen Wandel aktiv gestalten will, muss jetzt in Qualifizierung investieren. Experten für smarte Dokumentenverarbeitung erklären, warum Weiterbildung allein nicht genügt – und was es braucht, um Technologie und Menschen wirksam zu verbinden. Der Einsatz von KI prägt die Art…

News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Strategien

NRW statt Silicon Valley: Eigene KI für NRW-Hochschulen

Alle Hochschulen in Nordrhein-Westfalen stehen vor der Herausforderung, große Sprachmodelle datenschutzsicher und unabhängig in Forschung, Lehre, Studium und Verwaltung zu betreiben. Das Projekt Open Source-KI.nrw, kurz OSKI.nrw, ermöglicht an der Ruhr-Universität Bochum erstmals den Zugang zu einem Sprachmodell mit Datenhoheit im Land NRW. Gefördert wird das Projekt vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Das…

Trends 2025 | News | Business | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien

Künstliche Intelligenz an der Hochschule: Zwischen Potenzial und Perspektive

Langzeitstudie beleuchtet KI-Einsatz in Lehre und Studium – mit überraschenden Ergebnissen. Lehrende sehen kaum Effizienzgewinne, Studierende wünschen sich klare Leitlinien. Hybride Modelle bevorzugt, reine KI-Lehre wird kritisch gesehen. Künstliche Intelligenz verändert die Hochschulwelt, aber wie genau wird sie in der Praxis genutzt? Eine Studie an der Hochschule Macromedia beleuchtet den Einsatz von KI in…

News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps

Zukunftsmission Bildung: Stifterverband stärkt KI-Kompetenzen

Neue KI-Grundlagenkurse von IBM SkillsBuild sind jetzt kostenlos auf dem KI-Campus des Stifterverbandes verfügbar. Mit einer Lerndauer von je nur zwei Stunden liefern die Onlinekurse einen kompakten Einstieg in die künstliche Intelligenz. Im Rahmen der »Zukunftsmission Bildung« bündeln der Stifterverband, IBM SkillsBuild und der KI-Campus ihre Kräfte, um gezielt Zukunftskompetenzen sowie den souveränen Einsatz…

News | Business | Cloud Computing | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien

Mehr digitale Souveränität für Bildung, Verwaltung und künstliche Intelligenz

Der bundesweite Digitaltag am 27. Juni 2025 steht unter dem Motto »Digitale Demokratie: Mitreden. Mitgestalten. Mitwirken.« Aus Sicht der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist dieser Tag ein guter Anlass, um auf drei zentrale Voraussetzungen einer funktionierenden digitalen Demokratie hinzuweisen: digitale Bildung, eine leistungsfähige digitale Verwaltung sowie digitale Souveränität – auch im Umgang mit neuen…

Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps

Knapp ein Viertel der Schüler macht Hausaufgaben meist mit KI

44 Prozent der Schülerinnen und Schüler wollen KI-Verbot für Hausaufgaben. Ein Viertel sagt, KI kann besser erklären als Lehrkräfte. Warum lange einen Aufsatz schreiben, warum lange rumrechnen, wenn mir eine KI die Antwort in wenigen Sekunden gibt? Diese Frage stellen sich derzeit Schülerinnen und Schüler und viele entscheiden sich für die KI: Ein knappes Viertel…

Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Marketing

Porsche fährt bei Schülern an die Arbeitgeber-Spitze

Polizei und Bundeswehr verlieren bei jungen Menschen an Anziehungskraft, während Autohersteller auf die Überholspur wechseln. Wenn Schüler und Schülerinnen an ihren Traumarbeitgeber denken, stehen erstmals die großen Automobilmarken auf der Pole Position. Das ist eines der Ergebnisse des aktuellen »Trendence-Schüler_innen-Rankings 2025« für den auch in diesem Jahr wieder mehr als 13.800 Schüler und Schülerinnen…

News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien

Europas digitale Souveränität beginnt bereits in der Grundschule

Ein Kommentar von Christian Gericke, Geschäftsführer der d.velop mobile services GmbH, Chief of Public Affairs bei d.velop und Vizepräsident des Bundesverbands IT-Mittelstand e.V. (BITMi) Digitale Souveränität ist ein Schlagwort, das zwar gerne und häufig in politischen Reden und Strategiepapieren verwendet, in der Praxis aber fast immer viel zu kurz gedacht wird. Schnell geht es…

News | Digitalisierung | Infrastruktur | Services

So geht moderne Schule: Das sind Deutschlands neue Smart Schools

Bitkom prämiert acht neue Vorreiterschulen der Digitalisierung Fokusthema des Wettbewerbs in diesem Jahr »Demokratiebildung im digitalen Zeitalter« Lesen, Schreiben, Rechnen – und digitale Kompetenzen. Lernen findet heute längst nicht mehr nur mit Kreide, Tafel und Schulbuch statt, moderne Bildung verbindet bewährte Methoden mit digitalen Technologien und neuen Lehrformaten. Wie das erfolgreich gelingen kann, zeigt…

News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2023

Mehr als die Hälfte der Betriebe, die Ausbildungsplätze anbieten, hatten 2023 mit unbesetzten Lehrstellen zu kämpfen

Immer mehr Betriebe in Deutschland berichten von Problemen bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen: Konnten 2013 noch 29 Prozent der Betriebe mit Ausbildungsangeboten nicht alle offenen Ausbildungsstellen besetzen, waren es 2023 bereits 51 Prozent. Als Hauptgrund nennen die befragten Betriebe den generellen Mangel an (geeigneten) Bewerbungen. Doch berichtet inzwischen auch jeder vierte Betrieb mit unbesetzten Ausbildungsplätzen,…

News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | New Work

Fachkräfte: Berufsausbildung schützt am besten vor Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt, gleichzeitig suchen viele Unternehmen dringend Fachkräfte. Bei Fachkräften mit Berufsausbildung hat sich die Arbeitslosigkeit in den vergangenen zehn Jahren am besten entwickelt. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor [1]. IW-Wissenschaftler haben berechnet, wie sich die Arbeitslosenzahlen in den vergangenen zehn Jahren bei…

News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | New Work

Internationale Hochschule entwickelt eigenen KI-Agenten für die Lehre

Die IU hat ihren KI-Lernassistenten Syntea um agentenbasierte Funktionen erweitert, die selbstständig die beste Lernmethode auswählen und so das Lernen für die Studierenden noch personalisierter gestalten. Selbstlernendes System: Ein neuer KI-Agent in Syntea analysiert Interaktionen der Studierenden und gibt individuelle Lern-Empfehlungen. Proaktives Erinnern an Lernziele: Syntea erinnert die Studierenden nun per Push-Benachrichtigung an kritische Lernziele.…

Trends 2026 | Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz

Gestaltung des Wandels durch KI: Ein strategischer Bericht zur Zukunft von Bildung und Ausbildung

Die globale Einführung von KI ist im Begriff, die Industrie weltweit zu revolutionieren. Ein neuer Bericht mit dem Titel »Bildungswege für KI: Wandel bei Know-how und Jobs« enthüllt entscheidende Erkenntnisse über die Bedeutung von Bildung und Ausbildung bei der Vorbereitung der Belegschaft auf den Wandel durch KI. Der von der TEHA Group im Auftrag von…