Sie brauchen extrem wenig Strom und verhalten sich ähnlich wie Gehirnzellen: sogenannte Memristoren. Jülicher Forschende um Ilia Valov haben nun in Nature Communications neuartige memristive Bauteile vorgestellt, die wesentliche Vorteile gegenüber bisherigen Versionen haben: Sie sind robuster, funktionieren in einem größeren Spannungsbereich und können sowohl analog als auch digital betrieben werden. Mit diesen Eigenschaften könnten sie das Problem des »katastrophalen Vergessens« beheben, bei dem künstliche, neuronale Netze bereits Gelerntes abrupt verlieren.

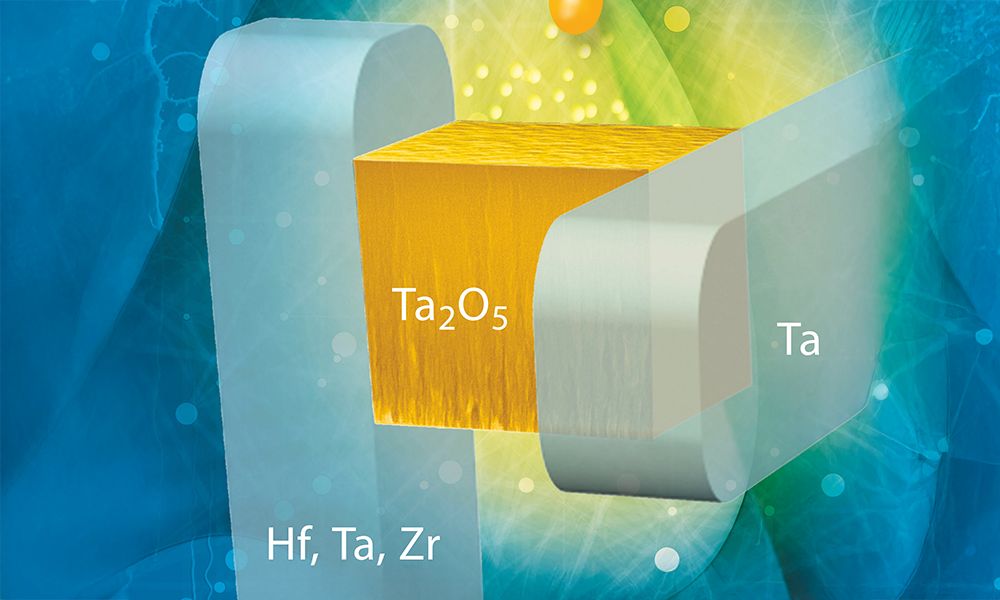

Abbildung 1: Schematische Darstellung des neuen Memristors. Copyright: Chen, S., Yang, Z., Hartmann, H. et al., Nat. Commun., https://doi.org/10.1038/s41467-025-57543-w

Das Problem des »katastrophalen Vergessens« tritt auf, wenn neuronale Netze auf eine neue Aufgabe trainiert werden. Das liegt daran, dass eine neue Optimierung eine vorherige schlichtweg überschreibt. Das Gehirn hat dieses Problem nicht, weil es offenbar das Maß der synaptischen Veränderung anpassen kann; Fachleute sprechen neuerdings auch von einer sogenannten »Metaplastizität«. Sie vermuten, dass unser Denkorgan erst durch diese verschiedenen Grade der Plastizität permanent neue Aufgaben erlernen kann, ohne alte Inhalte zu vergessen. Mit dem neuen Memristor lässt sich dieses Verhalten imitieren.

»Die einzigartigen Eigenschaften erlauben es, verschiedene Schaltmodi zu nutzen, um die Modulation des Memristors so zu steuern, dass gespeicherte Informationen nicht verloren gehen«, erklärt Prof. Ilia Valov vom Peter Grünberg Institut (PGI-7) des Forschungszentrums Jülich.

Ideale Kandidaten für neuro-inspirierte Bauteile

Moderne Computerchips entwickeln sich rasant. Einen weiteren Schub könnten sie durch sogenannte Memristoren bekommen – ein Kunstwort aus »memory« (Speicher) und »resistor« (Widerstand). Solche Bauteile sind im Grunde nichts anderes als ein Widerstand mit Gedächtnis: Der elektrische Widerstand ändert sich abhängig von der angelegten Spannung, und anders als bei klassischen Schaltelementen bleibt der Widerstandswert nach Abschalten der Spannung bestehen. Dies liegt daran, dass sich Memristoren strukturell verändern können – etwa, weil sich Atome an den Elektroden ablagern. »Memristive Elemente gelten als ideale Kandidaten für lernfähige, neuro-inspirierte Bauteile eines Computers nach dem Vorbild des Gehirns«, sagt Ilia Valov.

Doch trotz erheblicher Fortschritte und Bemühungen geht die Kommerzialisierung der Bauteile langsamer als erwartet voran. Das liegt vor allem an einer oft hohen Fehlerrate in der Produktion sowie einer geringen Lebensdauer der Produkte. Hinzu kommt, dass sie empfindlich auf Wärmeentwicklung oder mechanische Einflüsse reagieren, was zu häufigen Störungen im Betrieb führen kann. »Die Grundlagenforschung ist daher unerlässlich, um die nanoskaligen Prozesse besser kontrollieren zu können«, so Valov, der schon viele Jahre auf diesem Gebiet der Memristoren arbeitet. »Wir brauchen neue Materialien und Schaltmechanismen, um die Komplexität der Systeme zu verringern und die Breite der Funktionalitäten zu vergrößern.«

Genau dazu konnte der Chemiker und Materialwissenschaftler gemeinsam mit deutschen und chinesischen Kollegen nun einen wichtigen Erfolg vermelden: »Wir haben einen grundsätzlich neuen elektrochemischen memristiven Mechanismus entdeckt, der chemisch und elektrisch stabiler ist«, erklärt Valov. Die Entwicklung wurde nun im Fachblatt »Nature Communications« präsentiert.

Ein neuer Mechanismus für Memristoren

»Bislang wurden zwei Hauptmechanismen für das Funktionieren der sogenannten bipolaren Memristoren ausgemacht: ECM und VCM«, erläutert Valov. ECM steht für »Electrochemical Metallization« und VCM für »Valence Change Mechanism«, zu Deutsch: »elektrochemische Metallisierung« beziehungsweise »Valenzwechselmechanismus«.

- Bei ECM-Memristoren bildet sich ein metallisches Filament zwischen den beiden Elektroden aus: eine winzige »leitfähige Zunge«, die den elektrischen Widerstand verändert und sich bei entgegengesetzter Spannung wieder auflöst. Als kritischer Parameter wird die Energiebarriere (Widerstand) der elektrochemischen Reaktion betrachtet. Diese Bauweise ermöglicht eine geringe Schaltspannung und schnelle Schaltzeiten. Die erzeugten Zustände sind jedoch variabel und eher kurzlebig.

- In VCM-Memristoren wird der Widerstand dagegen nicht durch die Bewegung von Metallionen, sondern durch die Bewegung von Sauerstoffionen an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt gesteuert – durch die Veränderung der sogenannten Schottky-Barriere. Der Prozess ist vergleichsweise stabil, benötigt aber hohe Schaltspannungen.

Beide Memristor-Typen bringen verschiedene Vor- und Nachteile mit sich. »Wir haben daher überlegt, einen Memristor zu bauen, der die Stärken beider Typen vereint«, erklärt Ilia Valov. Unter Fachleuten galt dies eigentlich als unmöglich. »Unser neuer Memristor basiert auf einem völlig anderen Prinzip: Er nutzt ein Filament aus Metalloxiden, kein rein metallisches wie ECM«, erläutert Valov.

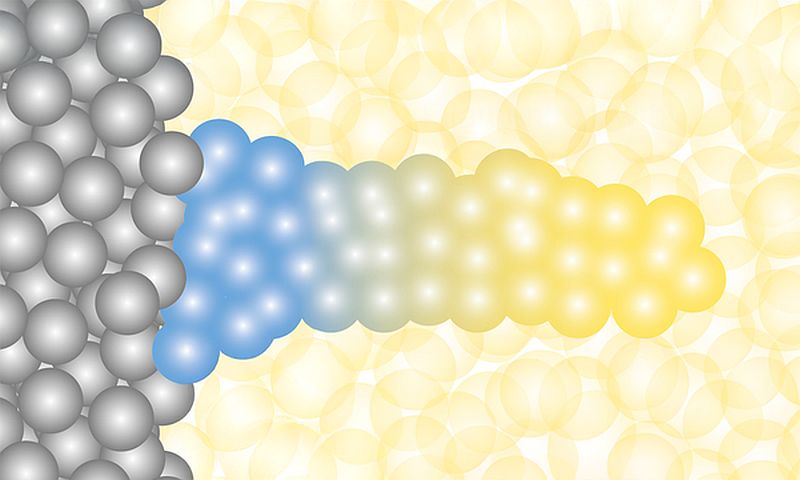

Dieses Filament wird durch die Bewegung von Sauerstoff- und Tantal-Ionen gebildet und ist stabil. Es löst sich nie ganz auf. »Man kann sich das im Grunde so vorstellen, dass das Filament zumindest im Ansatz immer vorhanden ist und nur chemisch verändert wird«, sagt Valov. Der neuartige Schaltmechanismus ist dadurch sehr robust. Die Wissenschaftler bezeichnen ihn auch als Filament-Leitfähigkeitsänderungsmechanismus (FCM). Die entsprechenden Bauteile verfügen über mehrere Vorteile: Sie sind chemisch und elektrisch stabiler, resistenter gegenüber hohen Temperaturen, haben ein breiteres Spannungsfenster und benötigen zur Herstellung niedrigere Spannungen. Dadurch brennen im Fertigungsprozess weniger Bauteile durch, die Ausschussrate ist also geringer, und auch ihre Lebensdauer ist höher.

Abbildung 2: Filament eines FCM-Memristors. Copyright: Chen, S., Yang, Z., Hartmann, H. et al., Nat. Commun., https://doi.org/10.1038/s41467-025-57543-w

Perspektivische Lösung gegen »katastrophales Vergessen«

Obendrein ermöglichen die verschiedenen Oxidationsstufen, den Memristor auf binäre und/oder analoge Weise zu betreiben. Während binäre Signale digital sind und nur zwei Zustände ausgeben können, sind analoge Signale stetig und können jeden beliebigen Zwischenwert annehmen. Diese Kombination aus analogem und digitalem Verhalten ist für neuromorphe Chips besonders interessant, da sie dazu beitragen kann, das Problem des »katastrophalen Vergessens« zu überwinden.

Die Forschenden haben in einer Simulation das neue memristive Bauelement bereits in ein Modell künstlicher neuronaler Netze implementiert. Bei mehreren Bilddatensätzen erreichte das System eine hohe Genauigkeit in der Mustererkennung. Künftig will das Team nach weiteren Materialien für die Memristoren suchen, die womöglich noch besser und stabiler funktionieren als die jetzt vorgestellte Version. »Unsere Ergebnisse werden die Entwicklung von Elektronik für »Computation-in-Memory«-Anwendungen weiter vorantreiben«, ist sich Valov sicher.

Originalpublikation

Chen, S., Yang, Z., Hartmann, H. et al.

Electrochemical ohmic memristors for continual learning.

Nat Commun 16, 2348 (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-57543-w

Prof. Dr. Ilia Valov leitet am Peter Grünberg Institut (PGI-7) des Forschungszentrums Jülich die Forschungsgruppe »Grundlagen und Anwendungen der Nanoelektrochemie«.

158 Artikel zu „neuronale Netze“

News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum

Tuning für KI: Optische neuronale Netze werden durch neuen Laser kleiner und effizienter

Erste experimentelle Demonstration zeigt deutliche Überlegenheit gegenüber herkömmlichen Computerchips. Ein Forschungsteam der TU Berlin und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA hat den weltweit ersten Chip entwickelt, auf dem mit Hilfe eines »VCSEL«-Lasersystems das neuromorphe Rechnen mit Licht realisiert wird. Die Chiparchitektur bildet dabei ein »neuronales Netz«, eine Methode der künstlichen…

News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Online-Artikel

Sichere Erkennung von Fußgängern: Framework unterstützt die Analyse neuronaler Netzwerke

Automatische Objektidentifikation und Bildverarbeitung für autonomes Fahren. Forschungsarbeit bildet Grundlage zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Die Technik für künstliche Intelligenz (KI) und Convolutional Neuronal Networks (CNN) ist weit fortgeschritten und ermöglicht bereits die automatische Erkennung unterschiedlicher Objekte. Dennoch können fehlerhafte Klassifikationen nie völlig ausgeschlossen werden, weswegen die Zuverlässigkeit automatischer Prozesse bei der Bildverarbeitung weiterhin…

News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 5-6-2022

Aufwandsarme KI-Nutzung ohne Training? – KI allein zu Haus

Wenn nur der Aufwand nicht wäre! Mehr und mehr Anwendungen aus der Praxis zeigen den konkreten Nutzen von KI für Unternehmen – gleichzeitig jedoch auch den nicht unerheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand, der investiert werden muss, um Datenqualität sicherzustellen und neuronale Netze effektiv zu trainieren. Da klingt die KI-Methode des »Unsupervised Learning« beinahe zu schön, um wahr zu sein: Sie liefert Ergebnisse ohne vorausgehendes Training. Doch eignet sie sich wirklich für alle Arten von Anwendungsfällen? Und wie lässt sich der Aufwand für KI-Projekte alternativ reduzieren?

Ausgabe 1-2-2025 | Security Spezial 1-2-2025 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz: Herausforderungen und Chancen für die IT-Security – Schneller, effizienter und komplexer

Mit immer neuen Cyberbedrohungen stellt sich für IT-Administratoren die Frage, wie sich Technologien auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) zur Abwehr von Angriffen nutzen lassen. Klar ist: KI ermöglicht schnellere und effizientere Reaktionen auf Attacken aus dem Internet – und das ohne zusätzliches Personal. Unbestritten ist aber auch, dass der Einsatz generativer KI für mehr Komplexität sorgt und damit spezielles Expertenwissen voraussetzt.

Trends 2025 | News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit

Trends in der Automatisierung: Sicherheit, KI und Nachhaltigkeit sind Zukunftstreiber

Cyber Resilience Act fördert umfassendere Sicherheitsmaßnahmen. Immer mehr KI-gestützte Anwendungen fließen in Automatisierungssysteme ein. Nachhaltige Produktion wird zum strategischen Ziel. Die Zukunft liegt in Ökosystemen und kollaborativen Innovationen. Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, künstliche Intelligenz und mehr Nachhaltigkeit. Das sind die Automatisierungstrends aus Sicht von Bosch Rexroth für das Jahr 2025. (Bildquelle: Bosch Rexroth AG, mithilfe von…

Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps

40 Prozent der Deutschen nutzen keine KI-Technologie

Fast ein Drittel der deutschen Nutzer befürchtet, dass sich die KI-Technologie zu schnell entwickelt, während ein Viertel nicht bereit ist, sensible Informationen mit Chatbots zu teilen, wie eine neue Studie von NordVPN zeigt [1]. Die meisten Menschen sind noch dabei, sich an die KI-Technologie zu gewöhnen, die vor nicht allzu langer Zeit eher noch wie…

News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Services

Miniaturisierung – Die stille Revolution der Elektronik und ihr Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz

Die Elektronikbranche erlebt eine stille, aber tiefgreifende Revolution: die unaufhaltsame Miniaturisierung. Diese Entwicklung transformiert Geräte nicht nur in Richtung kleinerer, leistungsfähigerer und energieeffizienterer Formen, sondern eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten. Zum Beispiel machen erst winzige Sensoren innovative Anwendungen wie Predictive Maintenance möglich, indem sie direkt in Maschinen integriert werden, um deren Zustand in Echtzeit zu…

Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps

40 Prozent der Deutschen nutzen keine KI-Technologie

Fast ein Drittel der deutschen Nutzer befürchtet, dass sich die KI-Technologie zu schnell entwickelt, während ein Viertel nicht bereit ist, sensible Informationen mit Chatbots zu teilen, wie eine neue Studie von NordVPN zeigt [1]. Die meisten Menschen sind noch dabei, sich an die KI-Technologie zu gewöhnen, die vor nicht allzu langer Zeit eher noch wie…

News | Künstliche Intelligenz | Services

KI-Algorithmen helfen bei der Analyse medizinischer Bilder

Automatische Verfahren ermöglichen die Analyse von PET/CT-Scans (links) zur präzisen Vorhersage von Tumorlage und -größe (rechts) für eine verbesserte Diagnose und Therapieplanung. (Abbildung: Gatidis S, Kuestner T. (2022) A whole-body FDG-PET/CT dataset with manually annotated tumor lesions (FDG-PET-CT-Lesions) [Dataset]. The Cancer Imaging Archive. DOI: 10.7937/gkr0-xv29) Künstliche Intelligenz kann die Auswertung von medizinischen Bilddaten verbessern.…

News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Strategien

Von biologischen Neuronen inspiriert – Neue VDE SPEC zu Neuromorphic Computing

Beim Neuromorphic Computing dienen die Eigenschaften neuronaler biologischer Systeme als Vorbild für die Entwicklung von Computerhardware und -software. Der Vorteil: Breitbandige Datenverarbeitung, mehr Leistungsperformanz, größere Energieeffizienz – allerdings stockt der Transfer in die Praxis. Mit den VDE SPECs bietet der VDE eine nützliche Standardisierung von Neuromorphic-Computing-Technologien, um den Weg von der Forschung in die Entwicklung…

News | Effizienz | Kommunikation | Rechenzentrum

Mit Photonen und Elektronen zu höheren Datenübertragungen und mehr Energieeffizienz

Rechenzentren für die Datenverarbeitung und -speicherung sind besonders energieintensiv. Die wachsende Nachfrage nach generativer, künstlicher Intelligenz lässt die Datenmenge und damit die Rechenpower enorm steigen. Mit photonischen Ansätzen lassen sich diese Arbeitslasten energieeffizienter bewältigen. Ein Lösungsansatz: Photonische Prozessoren, die auf die parallele Verarbeitung großer Datenmengen ausgelegt sind. Künstliche Intelligenz (KI) ist mittlerweile in allen…

News | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Services

KI schreibt Code: Schnell, effektiv und manchmal fehlerhaft

Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, als wären wir ganz plötzlich im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) gelandet. Mit dem rasanten Aufstieg kommerzieller Large Language Models (LLMs) und generativer KI-Tools wie OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot und Google Gemini ist künstliche Intelligenz jetzt in aller Munde – Bedenken eingeschlossen. Aber KI-Konzepte und -Systeme existieren schon seit…

News | IT-Security | Künstliche Intelligenz

Maschinelle Identitäten von KI-Lösungen stehen zunehmend im Fokus der Angreifer

Menschliche und maschinelle Identitäten stellen durch die Zugriffsmöglichkeiten auf kritische Ressourcen für jedes Unternehmen ein großes Sicherheitsrisiko dar. Durch die zunehmende Nutzung von Lösungen der generativen KI steigt gerade die Gefahr von Attacken auf KI-Maschinen-Identitäten. Drei Angriffsszenarien könnten in naher Zukunft Probleme bereiten. Welchen Abwehrmechanismus gibt es? Maschinelle Identitäten sind heute der wichtigste Treiber…

News | Business | Digitalisierung | Trends Services | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Services

Deutschland auf Platz drei der qualifiziertesten Länder weltweit

GenAI-Kurseinschreibungen von Lernenden in Deutschland im Jahresvergleich um 662 Prozent gestiegen. Der »Global Skills Report 2024« [1] von Coursera, einer der weltweit größten Online-Lernplattformen, zeigt, dass Deutschland im globalen Vergleich der qualifiziertesten Lernenden auf Platz drei steht – übertroffen nur von der Schweiz und Japan. Neun der zehn kompetentesten Länder des diesjährigen Reports sind…

News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum

Supercomputer des KIT ist einer der energieeffizientesten der Welt

Der »Hochleistungsrechner Karlsruhe« (HoreKa), der seit Juni 2021 am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in Betrieb ist, zählt derzeit zu den schnellsten Rechnern Europas. Nach einem kürzlich erfolgten Upgrade belegt er nun außerdem Rang 6 in der halbjährlich erscheinenden Green500-Liste der energieeffizientesten Rechner der Welt. Damit verbessert sich der Supercomputer um sieben Plätze im Vergleich…

News | Trends 2024 | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Whitepaper

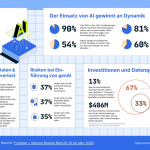

Herausforderungen, ROI, Kosten & Co: Wie wird KI in Unternehmen wirklich eingesetzt?

Fivetran, der Anbieter für Data Movement, präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage, die zeigt: 81 % der befragten Unternehmen vertrauen ihren KI/ML-Ergebnissen, obwohl sie zugeben, fundamentale Datenineffizienzen zu haben. Sie verlieren im Durchschnitt 6 % ihres weltweiten Jahresumsatzes, beziehungsweise 406 Millionen US-Dollar bei einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar der befragten Unternehmen. Die Ursache sind…

News | Trends 2024 | Business | Trends Services | Infografiken | Künstliche Intelligenz | New Work

Gener-AI-tion KI: Büroangestellte nutzen generative AI häufiger (als gedacht)

Während viel über die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) diskutiert wird, etwa ob durch ihren Einsatz künftig Arbeitsplätze wegfallen werden, zeichnet sich in der deutschen Arbeitswelt bereits ein deutlicher Trend ab. So hat eine Studie von Veritas Technologies ergeben, dass bereits mehr als die Hälfte (57 Prozent) der befragten deutschen Büroangestellten generative KI mindestens einmal…

News | Lösungen | Services | Ausgabe 1-2-2024

Simulationsprojekte erfolgreich umsetzen – Digital Twin & Co für KMU

News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services

Warum generative und wissensbasierte KI die zentralen Erfolgsfaktoren für den Kundenservice der Zukunft sind

ChatGPT ist der wohl prominenteste Vertreter der Generative Artificial Intelligence (kurz: GenAI) und hat mit seinem Siegeszug einen Hype um die Potenziale künstlicher Intelligenz losgetreten. Insbesondere im Kundenservice – egal ob im Verbraucher- oder B2B-Bereich – sind die Erwartungen enorm – könnte sich doch generative KI der unzähligen Kundenanfragen annehmen, die derzeit noch durch Servicemitarbeiter…

News | Trends 2024 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur

Entwicklung eines Netzhaut-ähnlichen Biochips

Ein internationales Team unter der Leitung der Jülicher Forscherin Francesca Santoro hat einen intelligenten Biochip entwickelt, der die Netzhaut des Auges nachahmt. Mit solcher und ähnlicher Bioelektronik hofft das Team, Fehlfunktionen im Körper und im Gehirn korrigieren zu können. Der Chip – eine Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich, der RWTH Aachen, des…