foto freepik ki

Hälfte der 16- bis 29-Jährigen würde bei bestimmten Themen eher mit einer KI als mit Freunden und Familie sprechen.

27 Prozent meinen, KI-Assistenten können gegen Einsamkeit helfen.

Ein Ratschlag von Siri, Trost von Alexa oder ein offenes Ohr vom Google Assistant – mit den Fortschritten bei künstlicher Intelligenz erleben Sprachassistenten einen Entwicklungsschub. Sie werden kontextsensitiver, lernfähiger und persönlicher. Immer verfügbar, schaffen sie Nähe und können sogar emotionale Bindungen erzeugen. So können sich 39 Prozent der Bevölkerung vorstellen, bei bestimmten Themen eher einen KI-Sprachassistenten um Rat zu fragen als Freunde oder Familie. Unter jungen Erwachsenen zwischen 16 und 29 Jahren liegt dieser Wert sogar bei 51 Prozent. In der Altersklasse ab 65 Jahren ist die Zustimmung mit 29 Prozent am geringsten. Das sind Ergebnisse einer Befragung unter 1.209 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Aus gutem Rat kann auch ein Gefühl der Verbundenheit entstehen: Insgesamt 18 Prozent der Deutschen können sich sogar vorstellen, zu einem KI-Sprachassistenten eine freundschaftliche Verbindung aufzubauen. Die Offenheit für eine KI-Freundschaft ist mit 24 Prozent unter den 30- bis 49-Jährigen am höchsten, unter den 50- bis 64-Jährigen mit nur 11 Prozent im Vergleich am niedrigsten. Bei den 16- bis 29-Jährigens sind es 21 Prozent, in der Gruppe ab 65 Jahren 15 Prozent. Männer sind einer Freundschaft zu einem KI-Assistenten gegenüber mit 20 Prozent etwas aufgeschlossener als Frauen (16 Prozent).

»Sprachassistenten entwickeln sich durch die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz zu persönlichen Begleitern. Sie verstehen uns besser, reagieren individueller und können besonders durch menschliche Sprache sogar ein Gefühl von Nähe und Verbundenheit erzeugen. Dennoch, sie können zwar zusätzliche Ratschläge und Denkanstöße geben, aber echte Freundschaften natürlich nicht ersetzen«, so Dr. Sebastian Klöß, Experte für Consumer Technology beim Bitkom. Dass KI-Assistenten künftig dazu beitragen könnten, dass sich Menschen weniger einsam fühlen, glauben 27 Prozent der Befragten. Auch hier ist die Zustimmung in der jüngsten Altersgruppe am höchsten (34 Prozent), bei den über 65-Jährigen am niedrigsten (24 Prozent).

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dazu wurden 1.209 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 20 bis KW 23 2025 statt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: »Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie bzw. Ihrer Meinung nach zu?«.

Welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn Menschen eine enge emotionale Bindung zur KI aufbauen

Eine zu enge emotionale Bindung von Menschen an KI kann kurzfristig Geborgenheit und Unterstützung bieten, birgt langfristig aber erhebliche psychologische, soziale und rechtliche Risiken. Die folgenden Vor- und Nachteile sowie praktische Gegenmaßnahmen fassen die wichtigsten Aspekte zusammen.

Vorteile

- Niederschwellige Unterstützung

KI kann jederzeit zuhören, einfache emotionale Entlastung bieten und bei Einsamkeit kurzfristig helfen. - Stabile Verfügbarkeit

24/7-Zugänglichkeit reduziert Wartezeiten für Gespräche und Hilfesuche. - Anpassbare Hilfestellung

Personalisierte Antworten und Erinnerungen können Routinen, Therapiecompliance und Selbstmanagement unterstützen. - Stigma-Reduktion

Menschen, die aus Scham keine Personen ansprechen, nutzen eher digitale Angebote als erste Anlaufstelle.

Nachteile

- Verzerrte soziale Realität

Beziehungen zu KI sind einseitig und simulierend; Nutzer könnten erwarten, dass reale Menschen genauso vorhersehbar oder verfügbar sind. - Emotionale Abhängigkeit

Intensive Bindung kann soziale Isolation fördern, reale Beziehungen schwächen und Selbstwirksamkeit reduzieren. - Fehlende Verantwortlichkeit und Ethik

KI kann keine echte Empathie, moralische Verantwortung oder rechtliche Haftung übernehmen; Fehlberatung bleibt möglich. - Verstärkung psychischer Probleme

Bei vulnerablen Personen können Echo-Effekte, Verstärkung negativer Denkmuster oder Vermeidung professioneller Hilfe auftreten. - Manipulationsrisiko

Anbieter oder Dritte könnten Interaktionen kommerziell ausnutzen, etwa durch gezielte Produktplatzierung oder gezielte Verhaltenslenkung. - Datenschutz und Privatsphäre

Emotionale Gespräche erzeugen sensible Daten, deren Missbrauch schwerwiegende Folgen haben kann.

Psychologische Mechanismen hinter Risiken

- Transference

Nutzer übertragen menschliche Eigenschaften und Erwartungen auf die KI, obwohl keine Gegenseite existiert. - Reinforcement

Positive Rückmeldungen der KI verstärken Nutzung und Abhängigkeit. - Soziale Ersatzfunktion

KI substituiert soziale Interaktion statt sie zu ergänzen, was soziale Fähigkeiten schwächen kann.

Empfehlungen zur Risikominderung

- Designprinzipien

- Transparenz über Grenzen der KI; deutlich machen, dass es sich um eine Maschine handelt.

- Boundaries einbauen: Limits für intime oder therapeutische Aussagen, Eskalationspfade zu Menschen.

- Governance und Ethik

Klare Richtlinien zu Datennutzung, keine kommerzielle Ausnutzung sensibler Interaktionen, externe Ethik-Reviews. - Niedrigschwellige Blendlösungen

Hybridmodelle, die KI-Support mit menschlicher Unterstützung verknüpfen, z. B. Weiterleitung an Fachkräfte bei Risikofällen. - Nutzeraufklärung

Schulungen und Hinweise für Vulnerable zur gesunden Nutzung, Erkennen von Abhängigkeitssignalen und Wege zur professionellen Hilfe. - Monitoring und Evaluation

Nutzungsmuster, psychologische Outcomes und Datenschutzvorfälle regelmäßig überwachen und anpassen.

Praktische Warnsignale für Betroffene und Fachkräfte

- Vernachlässigung realer Beziehungen zugunsten der KI

- Starke Verstärkung negativer oder selbstschädigender Gedanken durch KI-Interaktionen

- Widerstand gegen Beratung durch Menschen

- Ausweitung der Interaktion auf finanzielle oder rechtlich relevante Entscheidungen

Fazit

Emotionale Bindungen an KI können kurzfristig nützlich sein, sind aber kein Ersatz für menschliche Beziehungen oder professionelle Versorgung. Verantwortungsvolles Design, klare Governance und aktive Nutzerbildung sind notwendig, um Vorteile zu nutzen und die ernsten Risiken zu minimieren.

Albert Absmeier & KI

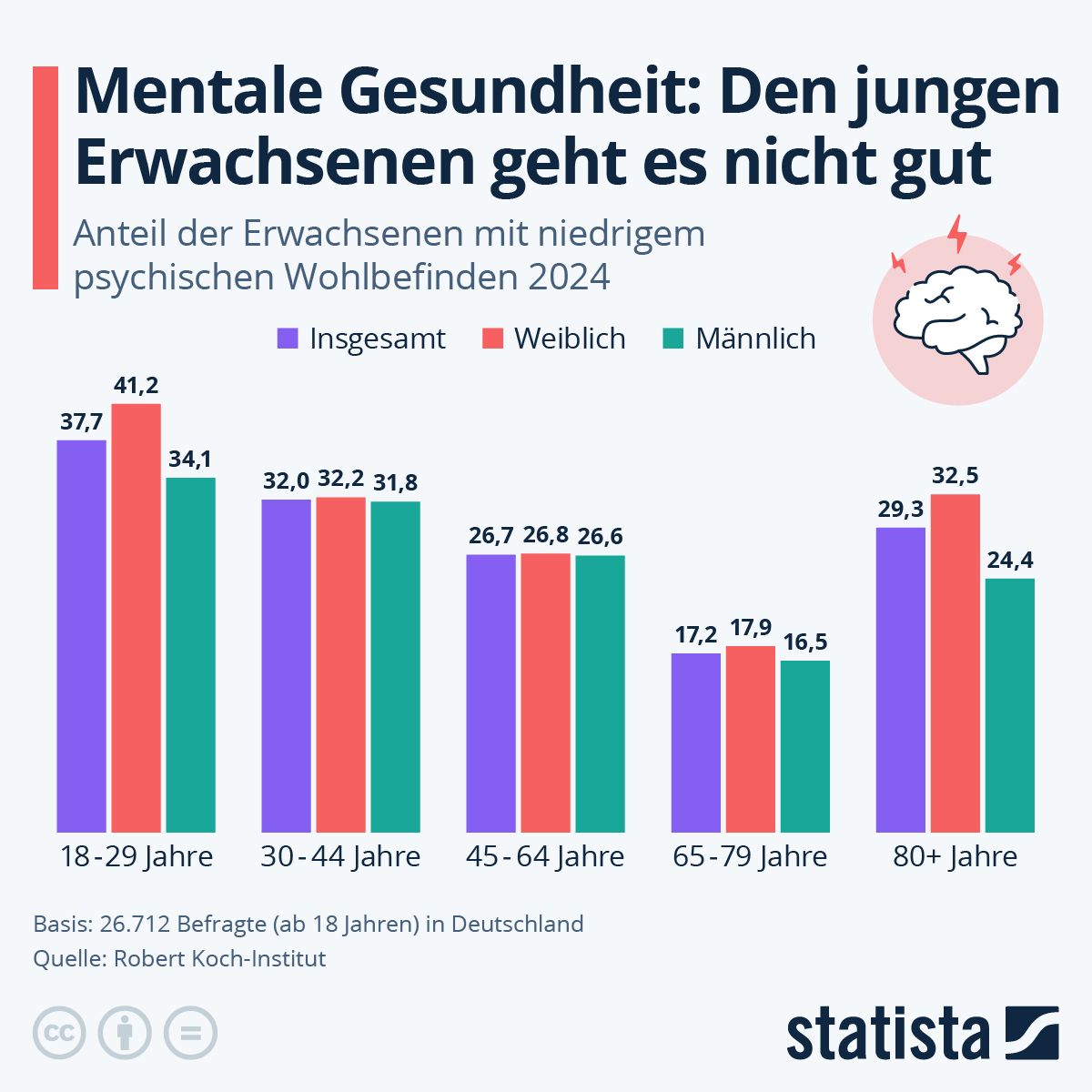

Psychisches Wohlbefinden: Besonders die Jungen fühlen sich mental belastet

Wie stark ist Deutschland mental belastet? Einen Annäherung auf die Antwort zu dieser Frage erlauben Daten des Robert Koch-Instituts. Dabei zeigen sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen. So ist der Anteil der Erwachsenen mit niedrigem psychischem Wohlbefinden unter den Jüngeren mit rund 38 Prozent vergleichsweise hoch. Besonders stark betroffen sind Frauen, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt. Danach scheint zu gelten, je älter desto besser die psychische Gesundheit. Eine Ausnahme bildet hier die Altersgruppe ab 80 Jahren. Neben Geschlecht und Alter spielen aber auch noch andere Aspekte eine Rolle beim Zustand der mentalen Konstitution. So ist diese bei Menschen mit niedriger Bildung besonders schlecht. Und auch der Wohnort ist wichtig. Demnach ist es um das psychische Wohlbefinden der Einwohner:innen im Saarland, Bremen und Berlin am schlechtesten bestellt. Mathias Brandt

Psychisches Wohlbefinden junger Menschen in Deutschland

Hier ist ein strukturierter Forschungsbericht zum psychischen Wohlbefinden junger Menschen in Deutschland, basierend auf aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und internationalen Studien:

Forschungsbericht: Psychisches Wohlbefinden junger Menschen in Deutschland (2024/2025)

- Einleitung

Psychisches Wohlbefinden ist ein zentraler Bestandteil der positiven psychischen Gesundheit (PPG). Es umfasst:

- Hedonisches Wohlbefinden: Lebenszufriedenheit und emotionale Ausgeglichenheit

- Eudaimonisches Wohlbefinden: Selbstwirksamkeit und Sinnhaftigkeit

- Soziales Wohlbefinden: Qualität sozialer Beziehungen

Die OECD empfiehlt das Monitoring dieses Indikators als Maßstab für gesellschaftliches Wachstum und Gesundheitsförderung.

- Zentrale Befunde

- 37,7 % der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland wiesen 2024 ein niedriges psychisches Wohlbefinden auf – der höchste Anteil aller Altersgruppen.

- Nur 5,1 % dieser Altersgruppe berichteten ein hohes psychisches Wohlbefinden.

- Junge Menschen mit niedrigem Bildungsniveau sind besonders betroffen: 33,2 % berichten von niedrigem Wohlbefinden, verglichen mit 20,5 % bei hoher Bildung.

- Es bestehen keine signifikanten Geschlechtsunterschiede, aber regionale Unterschiede sind erkennbar.

- Interpretation

Die hohe Belastung junger Erwachsener kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden:

- Unsicherheit in Ausbildung und Beruf

- Soziale Isolation (verstärkt durch Pandemie und Digitalisierung)

- Finanzielle Belastungen (Mieten, Inflation)

- Psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen nehmen zu

Diese Trends decken sich mit internationalen Befunden aus anderen OECD-Ländern.

- Methodik

Die Daten stammen aus dem bevölkerungsbezogenen Monitoring des RKI und basieren auf der Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS), einem international anerkannten Instrument zur Erfassung psychischen Wohlbefindens.

- Fazit und Empfehlungen

- Das psychische Wohlbefinden junger Menschen in Deutschland ist besorgniserregend niedrig.

- Es bedarf gezielter Präventionsmaßnahmen, insbesondere für bildungsbenachteiligte Gruppen.

- Schulen, Hochschulen und Arbeitgeber sollten Programme zur Förderung von Resilienz, sozialer Teilhabe und mentaler Gesundheit ausbauen.

- Eine regelmäßige Erhebung und differenzierte Analyse ist notwendig, um Trends frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Was kann man tun um das schlechte psychische Wohlbefinden in der Bevölkerung zu verbessern?

Kurzfassung

Verbesserung des psychischen Wohlbefindens der Bevölkerung erfordert ein koordiniertes Paket aus politischen Maßnahmen, Gesundheitsversorgung, präventiven Programmen in Lebenswelten und kontinuierlichem Monitoring. Priorität haben junge Menschen und bildungsbenachteiligte Gruppen, da hier die Belastung am höchsten ist.

Grundprinzipien (evidence-informed)

- Public‑Mental‑Health‑Ansatz:

Psychische Gesundheit als gesamtgesellschaftliches Thema behandeln, soziale Determinanten adressieren und Prävention systematisch einbinden. - Vorrang für Gleichheit:

Maßnahmen müssen sozial geschichtet wirken, weil niedrige Bildung stärker mit niedrigem Wohlbefinden verknüpft ist. - Lebensweltorientierung:

Wirksame Interventionen wirken in Schulen, Betrieben, Wohnquartieren und Online-Räumen.

Maßnahmen auf Ebene Politik & Gesellschaft

- Armuts- und Wohnpolitik stärken, z. B. bezahlbarer Wohnraum und gezielte Transfers für junge Haushalte, um finanzielle Stressoren zu reduzieren.

- Bildungspolitik: frühe Förderprogramme und psychosoziale Unterstützung in Schulen, Ausbau von Schulpsychologie und sozialpädagogischen Angeboten.

- Arbeitsmarkt & Ausbildung: Förderprogramme für Übergang Schule-Beruf, Ausbildungsplätze und Maßnahmen gegen prekäre Beschäftigung für junge Erwachsene.

Gesundheitsversorgung, Prävention und Versorgungslücken

- Niedrigschwelliger Zugang zu psychosozialen Angeboten: Ausbau digitaler Beratungsangebote, Walk-in-Angebote, Community-Health-Worker-Programme und verkürzte Wartezeiten für Psychotherapie.

- Primärprävention: Resilienzfördernde Programme in Schulen, Hochschulen und Betrieben; Trainings zu Stressmanagement, Schlaf, Bewegung und Social-Skills.

- Versorgungsintegration: Versorgungsketten zwischen Hausärzten, Psychotherapeuten, Sozialdiensten und Jugendhilfe besser vernetzen, Case‑Management für Risikogruppen etablieren.

Maßnahmen in Lebenswelten und Community

- Soziale Vernetzung fördern: Programme für regelmäßige soziale Aktivitäten, Ehrenamt, Mentoring und Peer-Support — gerade für sozial isolierte junge Erwachsene wirkt das stark positiv.

- Natur- und Bewegungsangebote: Grünraumnutzung, Sportprogramme und Outdoor-Projekte für Jugendliche als präventive Maßnahme.

- Digitale Medienkompetenz: Kampagnen und Schulungen zur gesunden Nutzung sozialer Medien; sichere Online-Anlaufstellen für Hilfesuchende.

Steuerung, Monitoring und KPIs

- Regelmäßiges Monitoring psychischen Wohlbefindens mit validierten Instrumenten (z. B. SWEMWBS/WEMWBS) zur Früherkennung von Trends und Ungleichheiten.

- Wichtige KPIs: Anteil niedriges/hohes Wohlbefinden nach Alter und Bildung, Wartezeiten auf Psychotherapie, First‑Contact‑Rates in niedrigschwelligen Angeboten, CSAT für Dienste, Inanspruchnahme von Präventionsangeboten.

- Evaluation und Skalierung: Pilotprojekte evaluieren, kosteneffektive Interventionen hochskalieren und Budgetverteilungen evidenzbasiert ausrichten.

Umsetzungsschritte (priorisiert, kurz)

- Schnellstart: Ausbau niedrigschwelliger digitaler Beratungs- und Krisenangebote für junge Menschen.

- Kurz‑/mittelfristig: Schulprogramme für Resilienz und Ausbau von Schulpsychologie.

- Mittelfristig: Vernetzte Versorgungsmodelle und Investitionen in bezahlbaren Wohnraum.

- Kontinuierlich: Monitoring, Evaluation und gezielte Skalierung erfolgreicher Maßnahmen2.

Albert Absmeier & KI

Quellen:

1 Robert Koch‑Institut – Gesundheitsberichterstattung (Psychisches Wohlbefinden);

2 Empfehlungen AG Psychische Gesundheit / BVPG (Public Mental Health);

3 Evidenz zu Lebensstil- und Community‑Interventionen (Zusammenstellung/Populärwissenschaft).

1www.gbe.rki.de

2 bvpraevention.de

3 Apotheken Umschau

Psychisches Wohlbefinden (ab 18 Jahre)

Psychische Gesundheit umfasst neben Krankheitssymptomen auch die Positive Psychische Gesundheit (PPG). Psychisches Wohlbefinden ist ein zentraler Indikator von PPG und beschreibt, wie gut sich eine Person fühlt und ihr Leben bewertet (sog. hedonisches Wohlbefinden), wie erfüllt oder wirksam sie sich in der Bewältigung ihres Alltags und ihrer Ziele wahrnimmt (sog. eudaimonisches Wohlbefinden) und wie zufrieden sie mit ihren sozialen Beziehungen (sog. soziales Wohlbefinden) ist. Psychisches Wohlbefinden ist mit einer besseren körperlichen und psychischen Gesundheit sowie einer erhöhten Lebensqualität assoziiert (Peitz et al. 2024). Im bevölkerungsbezogenen Monitoring kann das psychische Wohlbefinden als Indikator für Gesundheitsförderung und Prävention genutzt werden. Die regelmäßige Beobachtung des Indikators wird von der OECD ausdrücklich empfohlen (OECD 2023) und dient als Gradmesser des nationalen Wohlbefindens und gesellschaftlichen Wachstums (Hicks et al. 2013).

Ergebnisse

Im Jahr 2024 hatten Erwachsene in Deutschland im Durchschnitt ein moderates psychisches Wohlbefinden (25,9; Frauen 25,8; Männer: 26,0). Der Anteil der Personen mit einem hohen psychischen Wohlbefinden war mit 10,9 % gering (Frauen 11,2 %; Männer: 10,7 %), während der Anteil der Personen mit einem niedrigen psychischen Wohlbefinden mit 28,2 % deutlich höher lag (Frauen 29,0 %; Männer: 27,3 %). Während sich der Anteil der Personen mit einem hohen psychischen Wohlbefinden kaum zwischen den Bildungsgruppen unterschied (niedrig: 11,6 %; mittel: 10,3 %; hoch: 11,4 %), war der Anteil der Personen mit einem geringen psychischen Wohlbefinden in der niedrigen Bildungsgruppe (33,2 %) deutlich höher ausgeprägt im Vergleich zur mittleren (28,1 %) und hohen (20,5 %) Bildungsgruppe. Darüber hinaus fiel das durchschnittliche psychische Wohlbefinden mit zunehmendem Alter höher aus, wobei 80-Jährige und Ältere (26,0) einen leicht geringeren Wert aufwiesen als 65- bis 79-Jährige (27,5). 18- bis 29-Jährige zeigten den geringsten Anteil an einem hohen psychischen Wohlbefinden (5,1 %) und den höchsten Anteil an einem niedrigen psychischen Wohlbefinden (37,7 %).

Fazit

Im Jahr 2024 berichteten Erwachsene in Deutschland im Durchschnitt ein moderates psychisches Wohlbefinden, vergleichbar mit anderen europäischen Ländern (Koushede et al. 2019). Es fanden sich keine bedeutsamen Geschlechtsunterschiede. Der Anteil der Personen mit einem niedrigen psychischen Wohlbefinden war deutlich höher ausgeprägt als der von Personen mit einem hohen. Dies betrifft vor allem junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren. Ihr Anteil lag mit fast 40 % am höchsten. Auch Personen aus der niedrigen Bildungsgruppe berichteten häufig ein niedriges psychisches Wohlfinden: Hier war es jede dritte Person. Dieses Ergebnis entspricht Befunden zur Lebenszufriedenheit (sog. hedonisches Wohlbefinden) aus dem Jahr 2023, die zeigten, dass Menschen ohne einen Bildungsabschluss unzufriedener sind als Personen mit einem akademischen Abschluss (BiB 2023). Die gefundenen Unterschiede nach Alter und Bildung entsprechen Befunden aus Deutschland in 2022/23 sowie denen anderer OECD Länder (Peitz et al. 2024) und unterstreichen die besorgniserregenden Entwicklungen in der psychischen Gesundheit junger Erwachsener (siehe Indikatoren Angstsymptome: Prävalenz, Depressive Symptomatik: Prävalenz, Selbsteingeschätzte psychische Gesundheit).

Textquelle: https://www.gbe.rki.de/DE/Themen/Gesundheitszustand/SubjektiveGesundheit/Wohlbefinden/PsychischesWohlbefinden/PsychischesWohlbefinden_node.html?darstellung=0&kennzahl=2&zeit=2024&geschlecht=0&standardisierung=3#_m8y0vcdmv

577 Artikel zu „KI Emotion“

Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz

Nur 44 Prozent der Unternehmen können einen sicheren KI-Betrieb garantieren

Während die Mehrheit der Unternehmen (93 Prozent) selbstbewusst davon ausgeht, dass ihre KI-Systeme vor Eingriffen und Manipulationen geschützt sind, besteht diese Sicherheit tatsächlich lediglich bei 44 Prozent. Delinea, Anbieter von Lösungen für Identitätssicherheit und zentrale Autorisierung, stellt die Ergebnisse seiner aktuellen Studie zum Thema künstliche Intelligenz (KI) in Verbindung mit Identitätssicherheit vor. An der…

Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Strategien

Wie die KI als Personal Shopper für ultrapersonalisierte Kauferlebnisse sorgt – Retail der Zukunft

News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps

ChatGPT-Agenten: Je eigenständiger KI-Agenten handeln, desto gefährlicher werden sie

Generative KI wird bisher vor allem als Assistenzwerkzeug verstanden, doch mit der Einführung von sogenannten »Agenten« steht ein Paradigmenwechsel bevor. Diese autonomen Systeme führen nicht nur Befehle aus, sondern agieren selbstständig, interagieren mit Systemen, treffen Entscheidungen und können, im schlimmsten Fall, ohne menschliches Zutun Schaden anrichten. In einem neuen Blogbeitrag warnt Trend Micro vor den…

Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps

Die meisten KI-Tools haben massive Sicherheitsprobleme

Cybersicherheitsexperten sagen, dass »unkontrollierte KI-Nutzung« gefährliche blinde Flecken schafft, da Untersuchungen zeigen, dass 84 % der KI-Tool-Anbieter Sicherheitsverletzungen erlitten haben. Vor drei Wochen enthüllte das ChatGPT-Leck »geteilte Gespräche« und machte Tausende von Benutzerchats – einige davon mit Namen, Adressen und anderen persönlich identifizierbaren Informationen – in den Google-Suchergebnissen sichtbar. Die Links, die ursprünglich über…

Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz

KI-Einsatz im Blindflug: Unternehmen bringen sich durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen in Gefahr

Viele Unternehmen verzichten auf Maßnahmen zur sicheren Anwendung von KI. Das zeigt die repräsentative Umfrage von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins: Nur zwei von fünf Firmen schulen ihre Mitarbeitenden oder haben unternehmensweite KI-Guidelines etabliert [1]. Zwar ergreifen viele Verantwortliche bereits vereinzelt Maßnahmen, jedoch noch zu wenig und ohne Strategie. Die Risiken sind groß,…

News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps

KI im Dialog: Wie interaktive Prompts Unternehmen klüger machen

KI ist mehr als ein Tool – sie ist Sparringspartner, Perspektivwechsel und Übungsfeld. Interaktive Prompts eröffnen neue Wege im Projektmanagement, Vertrieb, Training und Coaching. Wer sie klug nutzt, denkt weiter – und handelt präziser. Mit interaktiven Prompts gelingt der Einstieg in eine neue Arbeitsweise: dialogisch, kreativ und praxisnah. Die neue Intelligenz am Tisch…

News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps

KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten

Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…

News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Whitepaper

Warum entscheiden sich Deutsche gegen Kinder?

Finanzielle Beschränkungen sind der wichtigste Grund dafür, dass Menschen in Deutschland weniger Kinder haben als ursprünglich geplant. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des United Nations Population Fund (UNFPA, [1]). Auf den nachgeordneten Plätzen folgen Wohnungsprobleme wie Platzmangel oder hohe Mieten sowie das Fehlen eines geeigneten Partners. Viele Befragte haben auch Sorgen über…

Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Kommunikation

Recruiter – Persönlichkeit wird zum Schlüsselfaktor in Zeiten von KI

Nur 4 % nennen das Gehalt, kaum Aussagen zu Führung – neue Studie zeigt Stärken und Schwächen im Recruiting deutscher Unternehmen und Institutionen. Top 3 IT/Software/Telekommunikation: 1. Deutsche Telekom AG / 2. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG / 3. Bechtle AG RheinEnergie AG ist Deutschlands BEST RECRUITER 2024/25. Das ergibt die aktuelle…

Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Marketing

Marketing & Kommunikation in Zeiten von KI: Investitionspläne und Prioritäten

Für 77 Prozent der Befragten in Deutschland sind Earned Media der beste Leadtreiber. Mehr als die Hälfte der Entscheidungsträger in Deutschland fokussieren das Verstehen und Integrieren von KI in ihrer strategischen Ausrichtung. Künstliche Intelligenz (KI) hat sich längst von einem Spielzeug zu einem breit eingesetzten und leistungsstarken Werkzeug etabliert – auch und insbesondere in…

News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien

KI im Klassenzimmer – Unterstützung für Lehrkräfte und Lernende

Die schnellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in den letzten Jahren haben zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, etwa für Unternehmen, die mit KI ihre Betriebsabläufe optimieren. Doch es ist kein Geheimnis, dass Deutschland im Bereich KI eine Fähigkeitslücke hat. Der schnelle technologische Fortschritt macht keine Anstalten, langsamer zu werden, und Fachkräfte und Unternehmen haben es…

Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz

KI-Einsatz trotz veralteter IT-Systeme hemmt die Modernisierung des Gesundheitswesens

97 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland berichten von Legacy-Technologien in ihren Organisationen. Die Nutzung zukunftsweisender Technologien, allen voran künstlicher Intelligenz (KI), ist im Gesundheitswesen weltweit auf dem Vormarsch. Doch wie der aktuelle Healthcare-Report »Digitale Zwickmühle im Gesundheitswesen: Zwischen Innovationsdruck und Systemrisiken« von SOTI zeigt, haben 96 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland (weltweit 97 Prozent)…

Trends 2025 | News | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper

Datensilos bremsen den Einsatz von KI im Gesundheitswesen aus

Trotz des enormen Potenzials von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen befinden sich viele Einrichtungen noch in der Anfangsphase der Umsetzung. Eine aktuelle internationale Studie von SS&C Blue Prism zeigt [1]: 94 Prozent der befragten Organisationen betrachten AI zwar als strategisch wichtig – doch mangelnde Datenqualität und fragmentierte Dateninfrastrukturen behindern den effektiven Einsatz. Strukturelle Defizite trotz…

Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | Künstliche Intelligenz

»Global Skills Report 2025«: Deutschland verliert im KI- und Kompetenzrennen Anschluss zur Spitze

»AI Maturity Index«: Europa führend, Deutschland auf Platz 14 Schweiz, Niederlande und Luxemburg im globalen Gesamtranking vor der Bundesrepublik. Deutschland wurde im globalen Kompetenzranking von kleineren europäischen Ländern überholt und gehört beim KI-Reifegrad nicht zur globalen Top 10. Dies zeigt der »Global Skills Report 2025« [1], der die Fähigkeiten von Coursera-Lernenden in 109 Ländern…

Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper

KI boomt – die Sicherheitsrisiken auch

Generative künstliche Intelligenz (Generative Artificial Intelligence, GenAI) ist im Jahr 2025 keine experimentelle Technologie mehr, sondern eine unternehmenskritische Lösung, die Unternehmen unterstützt, innovativ zu arbeiten und Daten zu schützen. Zwar ermöglicht GenAI theoretisch beispiellose Produktivitätssteigerungen, gleichzeitig führt sie zu neuen, komplexen Risiken: Während der GenAI-Traffic 2024 um über 890 Prozent gestiegen ist, haben sich sicherheitsrelevante Vorfälle…

Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps

Knapp ein Viertel der Schüler macht Hausaufgaben meist mit KI

44 Prozent der Schülerinnen und Schüler wollen KI-Verbot für Hausaufgaben. Ein Viertel sagt, KI kann besser erklären als Lehrkräfte. Warum lange einen Aufsatz schreiben, warum lange rumrechnen, wenn mir eine KI die Antwort in wenigen Sekunden gibt? Diese Frage stellen sich derzeit Schülerinnen und Schüler und viele entscheiden sich für die KI: Ein knappes Viertel…

News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Tipps

Überprüfung von KI-Ergebnissen: So bewerten Sie die Zuverlässigkeit künstlicher Intelligenz

Die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) wird immer alltäglicher – sei es für Texte, Analysen oder Bilder. Doch wie kann man sicherstellen, dass die Ergebnisse korrekt, verlässlich und nicht verzerrt sind? Hier sind einige Methoden, mit denen Sie die Qualität und Genauigkeit von KI-generierten Ergebnissen prüfen können. Faktencheck durch unabhängige Quellen KI kann Fehler…

News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps

Künstliche Intelligenz: Zu sorgloser Umgang mit KI

Nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten (27 Prozent) hierzulande sagt, dass sie die Ergebnisse, die die KI für sie generiert gegenchecken. 8 von 10 Usern (80 Prozent) sagen, dass künstliche Intelligenz (KI) ihre Bedürfnisse versteht – Deutschland damit Spitzenreiter im internationalen Vergleich. Westlich geprägte Länder schätzen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz deutlich anders ein…

News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps | Whitepaper

Sicherheit für Kinder und Jugendliche: Couragiert im digitalen Raum

TU-Projekt erforscht Risiken der Online-Interaktion bei Jugendlichen und entwickelt das Bildungsprogramm »FairNetzt« gegen Cybermobbing, Hatespeech und andere Gefahren im Netz. Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalen Welt auf, die neben Chancen auch erhebliche Risiken birgt, deren Folgen weit über kurzfristige negative Emotionen hinausreichen können. Das abgeschlossene Teilforschungsprojekt »Sicherheit für Kinder in der digitalen Welt«…

News | Künstliche Intelligenz

Pirate Queen: Zheng Yi Sao: Der erste KI-Film kommt aus Singapur

Mit »Pirate Queen: Zheng Yi Sao« kommt ein 70 Minuten langer Spielfilm aus Singapur im Juli 2025 auf die große Kinoleinwand. Die Besonderheit? Es handelt sich dabei um den ersten Film, der komplett KI-generiert ist. Das heißt, die Kulissen, die Effekte und die Figuren kommen alle aus dem Rechner. KI übernimmt immer mehr Aufgaben…